Манера очищать кожу даже от небольших волосков пришла в Европу (а следом за ней и в Россию) от участников крестовых походов. Рыцари быстро оценили преимущества такой процедуры — сперва чисто гигиенические. В условиях жаркого климата и дефицита воды волоски на коже являются своеобразными «сборниками» грязи, потовых выделений и т. д. Это ведет к возникновению раздражений и воспалений кожи, потертостей и прочих неприятных моментов.

История болезни И. А. Гончарова

Весь его характер может быть обозначен

следующими чертами: эгоист, трус и завистник…

А. В. Никитенко

Под спокойным обличьем его укрывалась от нескромных

или назойливо-любопытных глаз тревожная душа…

А. Ф. Кони

У Гончарова нет ничего, кроме таланта.

В. Г. Белинский

«Литературное наследие Гончарова не обширно. За 45 лет творчества он опубликовал три романа, книгу путевых очерков «Фрегат „Паллада“», несколько нравоописательных рассказов, критических статей и мемуары. Но писатель вносил значительный вклад в духовную жизнь России. Каждый его роман привлекал внимание читателей, возбуждал горячие обсуждения и споры, указывал на важнейшие проблемы и явления современности», — писал в свое время критик. Для критика, может быть, это аксиома, но позволю себе высказаться как рядовой читатель: если уж кто-то из наших писателей‑классиков «второго ряда» и может вызывать смертельную скуку, так это Гончаров. Можно понять, почему его из списка своих «полубогов» вычеркивал А. П. Чехов. Невозможно равняться на Антона Павловича, но и читать Гончарова невозможно: «многое в его романах расплывчато и мучнисто, растянуто и длинно, зыбко и рыхло, как дрожжи» (Ю. Айхенвальд, 1998). Хотя написал Иван Александрович, как уже сказано, немного и был на «острие своего времени», но ведь это все еще надо осилить… Есть, правда, великолепный фильм «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» с О. Табаковым и Ю. Богатыревым. Фамилия Обломов, безусловно, стала именем нарицательным, но никакого интереса для современного читателя творчество Гончарова не представляет. А какие копья ломались вокруг него тогда, какие люди писали о его творчестве: В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, «критик-импрессионист» Ю. И. Айхенвальд, и целый сонм советских литературоведов! Библиограф, кроме трех книг в серии «ЖЗЛ», насчитал мне около 5500 работ о творчестве Гончарова. Но чтение его произведений от этого не стало привлекательнее и увлекательнее, хотя принято считать, что в области чтения «обломовыми» мы перестаем быть только из-под палки.

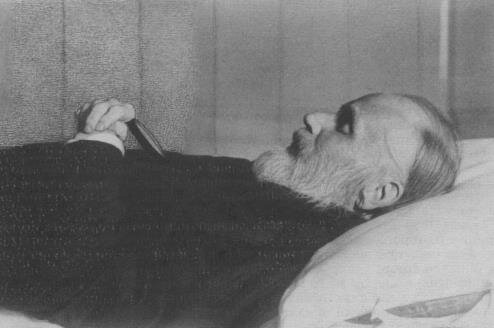

Любопытно, что большинство современников смотрело на И. А. Гончарова как на человека вполне здорового, «ровного темперамента, который бежит всякой крайности», внутренний мир которого «тих и созерцателен». Его называличеловеком, который «жизнь переносил легко и окрашивал в светлые и мирные картины» и обладал «прирожденной безмятежностью духа» и «неизменной душевной трезвостью». Словом, это был «мирный и уравновешенный эпикуреец», проживший «нормально» до глубокой старости. «Его конец — медленное, ровное угасание».

Однако И. А. Гончаров был одним из немногих литературных деятелей, болезням которых посвящено несколько обстоятельных работ (разве что о недугах Некрасова, Тургенева и Чехова писали подробнее). Едва ли не десяток известных врачей своего времени лечил писателя. Ученик знаменитого психиатра П. Б. Ганнушкина, Арам Григорьевич Галачьян (1897–1981) посвятил целое исследование предполагаемой душевной болезни Гончарова. И вообще, «в его (И. А. Гончарова — Н. Л.) психофизической структуре было нечто основное — ненормальное, какой-то органический дефект, обусловивший частные проявления болезненности, частные болезни; в течение всей жизни его точил изнутри какой-то червь, постепенно разрушая его тело и дух» (М. Ф. Суперанский, 1913). Да и сам Иван Александрович весьма выразительно описывал свои разнообразные недомогания. Есть и еще один существенный вопрос: насколько повлиял недуг И. А. Гончарова на его творчество?

Иван Александрович Гончаров родился 6 июля 1812 года в Симбирске. Он был «ровесником Герцена и Огарева и современником всей стаи славной, вступившей на литературное и научное поприще в сороковых годах». Как редкое для писателей того времени исключение, он принадлежал не к дворянскому, а к купеческому сословию, что, впрочем, не помешало ему ни стать во главе русской литературы, ни умереть генералом (действительным статским советником, т. е. генерал-майором, как И. А. Крылов и М. Е. Салтыков-Щедрин). «… ничего специально купеческого не было ни в воспитании Гончарова, ни в окружавшей его обстановке», — писал в XIX веке биограф. А сегодня «Википедия» подчеркивает принадлежность отца и матери писателя — Александра Ивановича Гончарова (1754–1819) и Авдотьи Матвеевны, в девичестве Шахториной (1785–1851) — к сословию купцов. Отец писателя был скорее коммерсант, чем классический купец Островского, в сапогах «бутылками» и жилетке. О нем в Симбирске было своеобразное мнение: «человек ненормальный, меланхолик, часто заговаривался, был очень благочестив и слыл “старовером”». Непонятно, как ненормального человека несколько раз избирали городским головой Симбирска?.. Он дожил до 65 лет. Был дважды женат, «причем во второй брак вступил уже пятидесяти лет с девицей Авдотьей Матвеевной Шахториной, которой в то время было девятнадцать с половиной лет». Это была умная, практичная, очень деловая женщина, любящая, но строгая мать, не дававшая детям никакой поблажки, прибегавшая иногда, по обычаю того времени, и к такому педагогическому средству, как розги. Однако дети сохранили о ней наилучшие воспоминания. «Мать, — писал И. А. Гончаров, — любила нас не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам и которая портит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и со строгою справедливостью распределяла поровну свою симпатию между всеми нами — четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если в шалости крылось зерно будущего порока. Она была неумолима…» В семье родилось шестеро детей, но две дочери умерли вскоре после рождения. Старшим ребенком был Николай, за ним следовали Иван, Александра и Анна. Примечательно, что у многих из семьи Гончаровых «отсутствовало душевное равновесие, была склонность к сильному душевному возбуждению, раздражительности, подозрительному отношению к окружающим, сменявшимся затем полной апатией, депрессией, доходившей до меланхолии». Пожалуй, только мать была в семье уравновешенным человеком. Кстати говоря, лишь со старшей из сестер у И. А. Гончарова сохранились не слишком теплые, но нормальные отношения.

«Элементарное образование Гончаров получил в городских частных пансионах, между прочим, у одного священника, жившего по соседству в имении княгини Хованской и содержавшего особенный пансион для детей местных дворян. Это был человек образованный, окончивший курс в казанской Духовной академии, обладавший щеголеватою внешностью и хорошими манерами. Женат он был на француженке, которая преподавала воспитанникам мужа свой родной язык. В этом оригинальном пансионе Гончаров нашел и небольшую разрозненную библиотеку, где попались ему в руки путешествия Кука и Крашенинникова…, произведения… Ломоносова, Державина и Тасса и любимые книги того времени: мрачные романы Ратклиф, „Саксонский разбойник“, томик „Ключи к таинствам природы“ Эккартсгаузена, „Бова Королевич“ и „Еруслан Лазаревич“. Все это было поглощено сразу, без передышки и не давало спать ребенку по ночам» (Е. А. Соловьев, 1997). В 1822 году, десяти лет от роду, Иван Гончаров поступил по настоянию матери в Московское коммерческое училище. Любопытно наблюдение биографа: «Таким образом, для мальчика началась жизнь вне семейного круга; домой с этих пор он приезжал лишь на лето, остальное же время проводил в столице. Продолжая… читать все что попало, он успел познакомиться с французскими беллетристами, перевел даже на русский язык один роман Сю, отрывок из которого был помещен в „Телескопе“ за 1832 год. Поэзия жизни по-прежнему сосредоточивалась в чтении, и притом в беспорядочном чтении фантастических вещей вроде „Агасфера“ или „Графа Монте-Кристо“. Нужна очень талантливая и здоровая натура, чтобы выдержать, тем более в неограниченном количестве, такую приторную умственную пищу. Как не растерять среди „привидений и приключений“ здорового чувства действительности, внимания к окружающему, интереса к правде жизни? Сказки, романы, баллады уложили на кровать и погрузили в мечтательное бытие не одного русского человека с задатками Обломова, но Гончаров устоял, хотя и далеко не совсем. Пристрастие к дряблой мечтательности постепенно развивалось и укреплялось в нем». Оказывается, и самому Ивану Александровичу не были чужды черты ленивого, но обаятельного героя! «Это повальное чтение, без присмотра, без руководства и без всякой, конечно, критики и даже порядка в последовательности, — отмечал Гончаров в одной из автобиографий, — открыв мальчику преждевременно глаза на многое, не могло не подействовать на усиленное развитие фантазии, и без того слишком живой от природы». Исключительная сосредоточенность на книжных интересах создавала возможность известного отрыва от жизни, «ухода в мир возвышенной, но безжизненной мечты».

«Элементарное образование Гончаров получил в городских частных пансионах, между прочим, у одного священника, жившего по соседству в имении княгини Хованской и содержавшего особенный пансион для детей местных дворян. Это был человек образованный, окончивший курс в казанской Духовной академии, обладавший щеголеватою внешностью и хорошими манерами. Женат он был на француженке, которая преподавала воспитанникам мужа свой родной язык. В этом оригинальном пансионе Гончаров нашел и небольшую разрозненную библиотеку, где попались ему в руки путешествия Кука и Крашенинникова…, произведения… Ломоносова, Державина и Тасса и любимые книги того времени: мрачные романы Ратклиф, „Саксонский разбойник“, томик „Ключи к таинствам природы“ Эккартсгаузена, „Бова Королевич“ и „Еруслан Лазаревич“. Все это было поглощено сразу, без передышки и не давало спать ребенку по ночам» (Е. А. Соловьев, 1997). В 1822 году, десяти лет от роду, Иван Гончаров поступил по настоянию матери в Московское коммерческое училище. Любопытно наблюдение биографа: «Таким образом, для мальчика началась жизнь вне семейного круга; домой с этих пор он приезжал лишь на лето, остальное же время проводил в столице. Продолжая… читать все что попало, он успел познакомиться с французскими беллетристами, перевел даже на русский язык один роман Сю, отрывок из которого был помещен в „Телескопе“ за 1832 год. Поэзия жизни по-прежнему сосредоточивалась в чтении, и притом в беспорядочном чтении фантастических вещей вроде „Агасфера“ или „Графа Монте-Кристо“. Нужна очень талантливая и здоровая натура, чтобы выдержать, тем более в неограниченном количестве, такую приторную умственную пищу. Как не растерять среди „привидений и приключений“ здорового чувства действительности, внимания к окружающему, интереса к правде жизни? Сказки, романы, баллады уложили на кровать и погрузили в мечтательное бытие не одного русского человека с задатками Обломова, но Гончаров устоял, хотя и далеко не совсем. Пристрастие к дряблой мечтательности постепенно развивалось и укреплялось в нем». Оказывается, и самому Ивану Александровичу не были чужды черты ленивого, но обаятельного героя! «Это повальное чтение, без присмотра, без руководства и без всякой, конечно, критики и даже порядка в последовательности, — отмечал Гончаров в одной из автобиографий, — открыв мальчику преждевременно глаза на многое, не могло не подействовать на усиленное развитие фантазии, и без того слишком живой от природы». Исключительная сосредоточенность на книжных интересах создавала возможность известного отрыва от жизни, «ухода в мир возвышенной, но безжизненной мечты».

Примечательно, что в жизни Гончарова был роман с Варварой Лукьяновой (Лебедевой), закончившийся разрывом, но даже много позже ее муж терпеть не мог Гончарова. Позже некая девица была влюблена в него, вышла замуж за другого и, встретив писателя спустя пять лет, пыталась утопиться. Были и другие увлечения, закончившиеся ничем, и в итоге самым близким существом для Гончарова оказалась… собака Мимишка («не то мохнатый пинчер, не то шпиц»), ни на шаг не отходившая от хозяина. В конце жизни Гончаров оставил средства на воспитание детей своего слуги, но многие предполагали, что на самом деле писатель и был их отцом. Во всяком случае, он оставался холостяком до конца жизни.

…Восемнадцатилетний Гончаров в 1830 году вознамерился поступать на словесный факультет Императорского московского университета, но разразилась печально известная эпидемия холеры, сопровождавшаяся бунтом, и прием в университет перенесли на следующий год. «Гончаров знал „порядочно“ по-французски, по-немецки, отчасти по-английски и по-латыни. Без латинского языка тогда нельзя было поступить ни на один из факультетов, и незнание латыни, по словам Гончарова, считалось даже в обществе „ересью“. Зачастую претенденты на высшее образование притворялись знающими по‑латыни и щеголяли заученными латинскими цитатами, не понимая их смысла. Гончаров умел переводить с листа Корнелия Непота, по которому тогда все учились латыни. Но о греческом и понятия не имел. К счастью, предписание пришло за четыре месяца до начала экзаменов. С упорством взялся Гончаров с друзьями за изучение и этого языка. „Напустились“ особенно на грамматику и синтаксис, и экзамен по греческому, хотя и с грехом пополам, был сдан. Выдержали испытания и по другим предметам» (А. П. Рыбасов, 1957).Одновременно с Гончаровым в университете училисьБелинский, Герцен, Огарёв, Станкевич, Лермонтов, Тургенев и многие другие видные деятели отечественной литературы. «Мы, юноши, — пишет Гончаров, — смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом».

Неизвестно, получал ли Гончаров какие-нибудь награды в университете, но, несомненно, он имел полное право на получение чего-нибудь вроде медали или диплома с надписью: «Преуспевающему». Это был образцовый студент. Он почти не пропускал лекции, сам постоянно записывал за профессорами и не вмешивался ни во что, прямо его не касавшееся. Он сторонился кружков — тех, по крайней мере, которые особенно шумели в начале тридцатых годов. В университете он застал еще А. И. Герцена и Н. П. Огарева, товарищей Н. В. Станкевича, но ни с кем из них он не был даже знаком. Гончаров встречался с М. Ю. Лермонтовым лишь в аудитории и нисколько не жалел о том, что ни разу не слыхал бурных речей Константина Аксакова. Это очень существенный факт. Не говоря уже о Герцене и Огареве, вынужденных уехать в эмиграцию, немало студентов то время отчислялось с «волчьим билетом», и тогда уже ни о какой писательской или чиновничьей карьере не приходилось и мечтать. Никогда, ни при каких обстоятельствах И. А. Гончаров не был оппозиционером даже в помышлениях! «Он никогда не стоял на коленях перед Гегелем, не считал пророком Сен-Симона, не думал о политических преобразованиях, не участвовал в пирушках, на которых разбирались, и притом, разумеется, с радикальнейшей точки зрения, вопросы религии и нравственности. Свой университетский курс Герцен назвал „кипением“. Этого-то кипения, этой-то страстной восторженности не было у Гончарова. Он много читал и учился, не пренебрегая программами, лекциями, указаниями профессоров. Он учился „почтительно“, без пристрастия к запрещенным плодам. Он дышал полною грудью, но лишь в атмосфере обычных студенческих впечатлений и занятий. Он не очаровывался слишком, чтобы не иметь впоследствии надобности разочароваться» (Е. Соловьев, 1997).

После окончания университета в течение 11 месяцев Иван Гончаров фактически был секретарем симбирского губернатора А. М. Загряжского. Он, наверное, служил бы и дальше, но губернатора отозвали в Петербург, и Гончаров поехал с ним вместе. В Петербурге он поступил на службу в департамент внешней торговли министерства финансов — сначала переводчиком, потом столоначальником. «В сущности, это была его настоящая дорога. По своему ровному характеру, по данным своей малоподвижной натуры он легко укладывал свою жизнь и свое времяпрепровождение в рамки чиновничьего существования. Его не тяготила канцелярская атмосфера, как тяготила она Тургенева, несколько позже — И. Аксакова; он никогда не знал слишком стремительных преобразовательных порывов юности. „Исполнение бумаг“ он принимал как должное и необходимое. Потянулась ровная жизнь, которую не особенно волновало даже честолюбие». Свою службу Гончаров начал рядовым канцелярским чиновником — переводчиком иностранной переписки. Восхождение по карьерной лестнице совершалось, но очень медленно. На пятнадцатом году службы в департаменте Гончаров был всего лишь младшим столоначальником, в этой должности и оставался до отправления в кругосветное плавание на фрегате «Паллада» в 1852 году. Что касается повышения в чиновном звании, то за те же 15 лет Гончаров дослужился до чина коллежского асессора — успех весьма незначительный для человека с таким образованием и такими способностями, как у Гончарова. Он явно не стремился сделать карьеру на этом поприще.

Однако жизнь Гончарова складывалась так, что он принужден был служить. В первые годы пребывания в Петербурге Гончаров претерпел немало житейских трудностей и лишений. Существовал он весьма скромно, почти как Акакий Акакиевич Башмачкин. Позднее Гончаров вспоминал о своей жизни в течение «двух десятков лет, с мучительными ежедневными помыслами о том, будут ли в свое время дрова, сапоги, окупится ли теплая, заказанная у портного шинель в долг». Служба ввела его в особый мир, незнакомый многим русским беллетристам того времени — мир коммерческий и бюрократический. Департамент внешней торговли сосредоточивал в себе руководство международной торговлей России. Через руки Гончарова, как переводчика иностранной переписки, проходили документы важного экономического значения. «Несомненно, здесь, в департаменте внешней торговли, мысль Гончарова впервые отчетливо осознала значение, рост русской буржуазии — не архаического провинциального торгового купечества, а буржуазии энглизированной, столичной, включенной в международные связи», — пишет биограф (Н. К. Пиксанов, 1941).

Вскоре после приезда в Петербург и поступления на службу Гончаров познакомился с «фамилией талантов» — семейством известного тогда художника Николая Аполлоновича Майкова. Среди его предков были писатель Василий Майков и директор императорских театров Аполлон Майков. Майковы пригласили Гончарова преподавать их сыновьям Аполлону и Валериану русскую литературу, эстетику и латинский язык. Очень скоро он стал в их семье своим человеком.

Долго и настойчиво готовил себя Гончаров к писательской деятельности. В одном из писем, имея в виду как раз первоначальный период своей жизни в Петербурге, он говорит: «Писал сам непрестанно... Потом я стал переводить массы — из Гете, например — только не стихами, за которые я никогда не брался, а многие его прозаические сочинения, из Шиллера… и др. И все это без всякой практической цели, а просто из влечения писать, учиться, заниматься, в смутной надежде, что выйдет что‑нибудь. Кипами исписанной бумаги я топил потом печки. Все это чтение и писание выработало мне, однако, перо и сообщило, бессознательно, писательские приемы и практику. Чтение было моей школой, литературные кружки того времени сообщили мне практику, т. е. я присматривался к взглядам, направлениям и т. д. Тут я только, а не в одиночном чтении и не на студенческой скамье, увидел — не без грусти — какое беспредельное и глубокое море — литература, со страхом понял, что литератору, если он претендует не на дилетантизм в ней, а на серьезное значение, надо положить в это дело чуть не всего себя и не всю жизнь!..» В это время Гончаров пишет первые свои повести — «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка», о которых никто, кроме литературоведов, сейчас и не вспомнит. Но процесс был запущен. Потом появился «физиологический очерк» «Иван Саввич Поджабрин», затем «Хорошо или дурно жить на свете». Гончаров пытался работать над романом «Старики», а в 1844 году начал писать роман «Обыкновенная история» и трудился над ним в течение трех лет. Он с особым тщанием готовил свой роман в печать, трижды переписал его собственной рукой. Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский намерены были включить «Обыкновенную историю» в задуманный ими тогда литературный сборник «Левиафан». Но выход сборника не состоялся, и роман Гончарова был опубликован лишь в третьем и четвертом номерах «Современника» за 1847 год. Вот это был истинный его литературный дебют.

Тут я отвлекусь от хронологии и обращусь к главному предмету — здоровью И. А. Гончарова. Мы не имеем сведений о том, чем он болел в детстве и юности, а также в первое время пребывания в Петербурге. Но мы знаем, что задолго до 1852 г., когда он (в 40 лет) отправился в кругосветное плавание, Гончаров страдал ревматизмами и “жестокими припадками... невралгии с головными и зубными болями”. С годами болезни его усиливались. Их настоящий характер и причины не были выяснены при его жизни, и можно опираться только на упоминания в его письмах и в воспоминаниях современников.

Прежде всего, необходимо отметить, что И. А. Гончаров в течение всей своей жизни отличался сильной восприимчивостью к простуде. Простудные болезни не давали ему покоя в Петербурге, климат которого благоприятствовал их развитию. Однако тут он провел большую часть жизни, уезжая только на летнее время. Но и летом за границей он также не был гарантирован от простуд и их последствий. В Петербурге же он постоянно жаловался на простуды, кашель, катар слизистой оболочки, бронхит, грипп, вообще на болезни дыхательных путей. «Петербургский ветер „прохватывал“ его иногда так, что он целыми днями маялся “в лихорадке, валялся в забытьи по диванам и морил себя голодом, питаясь одним аконитом”, принимая хинин; флюсы он считал “свойственными” своей натуре как “слабой, лимфатической”. Холодная сырая погода, столь частая в Петербурге, обусловливала у него, вместе с флюсами, зубную боль, а также боль в висках. “Жестокие припадки” последней он называет то невралгией, то ревматизмом, то ревматическим „мигренем“, то тиком… свое “сырое, лимфатическое сложение” он считал источником приливов крови в голову и к желудку и подагрических припадков». Любопытно, что Гончаров долгое время не бросал курить, предпочитая сигары.

Обилие и разнообразие жалоб писателя заставляет вспомнить о состоянии, которое старые врачи называли ипохондрией. Ее остроумное описание оставил младший современник Гончарова: «Она под действием врачебного ухода беспрестанно видоизменяется, облекаясь в самые странные, самые грозные формы: то это ястреб желудочной язвы, то змей воспаления почек; то она внезапно явит желтый лик разлития желчи, то обнаружит румяные щеки, то судорожно вцепится в горло страшной дланью удушья, вызывая мысль о перерождении сердца; она призрак всех болезней, угрожающих человеческому телу, пока она не поддается воздействию медицины и, признав себя пораженной, не пустится в бегство, приняв свой истинный облик — обезьяны болезней» (А. Франс, 2011). Однако болезненность не помешала И. А. Гончарову пережить и брата, и племянника, и многих современников (Герцена, Огарева, Тургенева и т. д.).

Мало того, И. А. Гончаров страдал еще и метеозависимостью. «Колебания барометра, — рассказывал его племянник, — оказывали на него огромное влияние: поднимался ли ветер, собирался ли дождь, он начинал брюзжать и жаловаться». «В эту погоду, — писал Гончаров знакомой, — я не живой человек: не ем, не сплю, одержим опасною свирепостью и всех ненавижу”. В сырую, ветреную, очень холодную или, напротив, слишком жаркую погоду не только обострялись его соматические болезни (подагра, ревматизм и т. д.), но и «обнаруживались симптомы психической неуравновешенности, и он терял способность к литературному творчеству, что еще более удручало его, так как высший смысл своего существования он видел только в этом последнем: раз он не писал, он считал себя бесполезным человеком».

Переходя к вопросу о психическом портрете И. А. Гончарова, отметим: даже сравнительно мало знавшие писателя современники отмечали его нервность, непостоянство, неустойчивость характера еще в довольно молодые годы. Так, современник, наблюдавший его в 1849 г., свидетельствует, что И. А. Гончаров «был подвижен, быстр в разговоре ... В другой раз я видел его другим человеком, в третий — третьим, уже совсем не похожим на первого и второго, и чем больше в него всматривался, тем больше казался он мне непонятным и неуловимым: он по‑петербургски мог в одно и то же время смеяться и плакать, шутить и важно говорить». Другой очевидец отмечает: «Это был удивительный человек, его никак нельзя было охарактеризовать одною фразой. Если можно так выразиться, это была какая-то механическо-химическая смесь самых разнообразных качеств. Иногда оживлен и сыпал остротами, через минуту взор его потухал, и он зевал от того, чем за минуту перед тем интересовался... У него никогда нельзя было угадать, чем он руководится в том или другом поступке. Характер его, капризный, крайне подвижный и неуловимый, не укладывался в обыкновенные рамки. Вся довольно полная фигура его, кажется, только и говорила: „Оставьте, пожалуйста, меня в покое: ведь я вас не трогаю, — ну так и идите себе своей дорогой!“»

Сам Гончаров представлял себя как «нервный, впечатлительно-раздражительный организм». Он не мог хладнокровно спорить, причем лучше защищался письменно: «сидя за пером, я покоряю себе нервы, а споря на словах… я покоряюсь нервам и теряю самообладание». Достаточно было самого незначительного повода, чтобы настроение его менялось и совершенно спокойный писатель раздражался, «на его лице появлялись красные пятна, голос делался резким, руки дрожали, появлялись все признаки злобы, бешенства». Однажды в бешенстве по поводу нерасторопности прислуги он сдернул скатерть со стола и перебил посуду.

11 апреля 1851 года умерла мать Гончарова. Известие о смерти матери явилось самым большим, самым тяжелым горем в его жизни. «Больно и мучительно, как подумаешь, что ее нет больше, — писал он сестре 5 мая 1851 года. — ...Горжусь, благодарю бога за то, что имел подобную мать. Ни о чем и ни о ком у меня мысль так не светла, воспоминание так не свято, как о ней».

Осенью 1852 года среди друзей и знакомых писателя, а затем и в петербургских литературных кругах распространилось известие: Гончаров отправляется в кругосветное плавание. Знавшие Гончарова люди были изумлены. Никто не мог подумать, что этот малоподвижный и флегматичный внешне человек, «маркиз де-Лень», решится на такой поступок. От А. Майкова Гончаров узнал, что один из русских военных кораблей идет в кругосветное плавание. А. Майкову предлагали ехать в качестве секретаря этой экспедиции: нужен был человек, который бы «хорошо писал по-русски, литератор». Но Майков отказался и порекомендовал И. А. Гончарова.

Перед отплытием писатель объяснил этот свой поступок следующим образом: «Я полагаю, что если б я запасся всеми впечатлениями такого путешествия, то, может быть, прожил бы остаток жизни повеселее... Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь — я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости. Внезапные перемены составляют мой характер, я никогда не бываю одинаков двух недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен и верен своим привычкам и склонностям, так это от неподвижности форм, в которых заключена моя жизнь». «Адмирал, — рассказывал Гончаров в одном из первых путевых писем, — сказал мне, что главная моя обязанность будет — записывать все, что мы увидим, услышим, встретим. Уж не хотят ли они сделать меня Гомером своего похода? Ох, ошибутся...» Однако Гончаров отлично справился с этой обязанностью и явился замечательным летописцем-художником, «певцом похода», притом отнюдь не по обязанности, как думал он вначале. Его «Очерки кругосветного плавания», печатавшиеся в 1855 году в журналах и вышедшие в 1858 году отдельным изданием под названием «Фрегат „Паллада“», увековечили героику этого похода, имевшего мирную цель установления торговых отношений с Японией. В кругосветное плавание фрегат «Паллада» вышел из Кронштадта 7 октября 1852 года. Поход протекал в сложных условиях и явился подвигом русских людей. Командованию и экипажу корабля пришлось преодолевать в пути многочисленные препятствия и трудности — не только чисто мореходного, но и военно-политического характера. «История плавания самого корабля, — писал он впоследствии, — этого маленького русского мира с четырьмястами обитателей, носившегося два года по океанам, своеобразная жизнь плавателей, черты морского быта — все это также само по себе способно привлекать и удерживать за собой симпатии читателей...» Вернулся он из путешествия «посуху», через Сибирь.

Вскоре Гончаров сменил место службы и стал старшим цензором по русской литературе «с тремя тысячами рублей жалованья и с 10 000 хлопот». В это же время возник его неудачный роман с Е. В. Толстой. Красавица-провинциалка благосклонно принимала его ухаживания, но дальше дружбы не шла. К Ивану Александровичу она питала «дружбу какую-то, так, чувство вроде самого пресного теста, без всякой закваски, без брожения». Даже и такая дружба радует Гончарова, «производит музыку во всем организме». Но он чувствовал, и чем дальше, тем сильнее, что не ему суждено быть героем романа Е. Толстой. «В грезах и мечтах… она чертила себе другой идеал (в красивой позе и на коне), видимо, этот идеал сохранился в ее воображении. И герой этот явился в лице блестящего офицера, ярославского помещика, одного ее родственника, А. И. Мусина-Пушкина. В январе 1857 года Елизавета Васильевна вышла за него замуж». По иронии судьбы, Гончарову пришлось устраивать счастье Е. В. Толстой и по просьбе ее матери хлопотать перед Синодом о разрешении ей брака с двоюродным братом…

Цензоров никогда не любили, а положение Гончарова было особенно уязвимым: «сам пишет, а нам не дает», — говорили писатели. Но он начал работать над новым романом «Обломов», который в итоге был опубликован в первой-четвертой книгах журнала «Отечественные записки» за 1859 год и в том же году вышел отдельным изданием. Не буду на нем останавливаться, скажу только, что там Гончаров, описывая смерть И. И. Обломова, невольно (или провидчески?) описал свою: «…вечный покой, вечная тишина и ленивое переползанье изо дня в день тихо остановили машину жизни. Илья Ильич скончался, по-видимому, без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести. Никто не видел последних его минут, не слыхал предсмертного стона. Апоплексический удар повторился еще раз, спустя год, и опять миновал благополучно, только Илья Ильич стал бледен, слаб, мало ел, мало стал выходить в садик и становился все молчаливее и задумчивее, иногда даже плакал. Он предчувствовал близкую смерть и боялся ее. Несколько раз делалось ему дурно и проходило. Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему, по обыкновению, кофе и — застала его так же кротко покоящимся на одре смерти, как на ложе сна, только голова немного сдвинулась с подушки да рука судорожно прижата была к сердцу, где, по-видимому, сосредоточилась и остановилась кровь»…

В нервной атмосфере любовной неудачи и тревоги за новый роман на Гончарова обрушилась еще одна невзгода: возник конфликт с Тургеневым. Почва для этого конфликта была в известной мере подготовлена раньше. Гончаров, мучительно вынашивавший идеи и образы романа «Обрыв» (тогда он назывался «Художник»), в кругу друзей-литераторов часто делился своим замыслом — «рассказывал все до подробности… и более всего одному, еще живому литератору» — Тургеневу (это писалось Гончаровым в 1879 году, когда еще Тургенев был жив), как человеку «тонкого критического ума». Это и сыграло в дальнейших отношениях Гончарова и Тургенева роковую роль. Осенью 1858 года Тургенев привез из Спасского рукопись «Дворянского гнезда» и читал ее среди друзей. Присутствовал при чтении и Гончаров. Уже тогда, видимо, у него возникли подозрения, что Тургенев заимствовал кое-что из его замысла «Художника». Однако хорошие приятельские отношения между писателями продолжались. Подозрения снова разыгрались у Гончарова, когда он прочитал «Дворянское гнездо» в журнале. В посланном Тургеневу письме он обвинил его в заимствовании некоторых положений из «программы» своего романа. Автор «Дворянского гнезда» ответил ему, что не думал заимствовать что-нибудь умышленно, но, возможно, отдельные моменты могли произвести на него глубокое впечатление и бессознательно повториться в его романе. Такое признание Тургенева, а также то, что он выбросил из романа одну «похожую» сцену, на время успокоило Гончарова, но вместе с тем как бы подтвердило справедливость подозрения. Вскоре он опять послал Тургеневу письмо, в котором тот уже квалифицировался, по словам самого Тургенева, как «присвоитель чужих мыслей,… болтун и лгун». Примирительный ответ Тургенева обезоружил Гончарова, гневное волнение его быстро улеглось. Он писал Тургеневу, что письмо по поводу «Дворянского гнезда» было вызвано исключительно стремлением предупредить всякие кривотолки на его, то есть Гончарова, счет в будущем. Дело тогда не дошло до открытого столкновения.

Судя по письмам Гончарова, он тогда избегал широкой огласки своего столкновения с Тургеневым. Более откровенно он рассказывал о произошедшем близким людям. Так, 20 мая 1859 года он писал, что у него с Тургеневым было «крупное объяснение» по поводу двух «неласковых» его писем, посланных Тургеневу, но что все «кончилось прочным, кажется, миром». Действительно, тогда казалось, что конфликт, к взаимному удовлетворению сторон, полностью и навсегда изжит.

В январском номере «Русского вестника» 1860 года был опубликован новый роман Тургенева «Накануне». Взглянув на него уже предубежденными глазами, Гончаров вновь нашел «несколько схожих положений» и лиц, «что-то общее» в идее художника Шубина и его Райского, несколько мотивов, совпадающих с планом его романа. Потрясенный, он на этот раз выступил с открытыми обвинениями Тургенева в плагиате. Тургенев вынужден был дать делу официальный ход и потребовал третейского суда, в противном случае угрожая дуэлью. Третейский суд, состоявшийся 29 марта 1860 года в квартире Гончарова, решил, что «произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях». Это, конечно, была примирительная формула. Гончаров удовлетворился ею, но Тургенев не признал ее справедливой. Выслушав постановление третейского суда, он заявил, что после всего случившегося находит нужным навсегда прекратить всякие дружеские отношения с Гончаровым.

Летом 1868 года, в момент сильного творческого возбуждения, напряженной работы над «Обрывом», в Гончарове снова вспыхивают подозрения, что Тургенев будто бы готовит против него козни, выпытывает через знакомых его замыслы, тайно следит за ходом работы над «Обрывом». Даже когда Тургенев проявил искреннее участие в его работе, Гончаров со злой иронией отнесся к этому: «Какое радушие!» Позднее до Гончарова дошли отрицательные отзывы Тургенева об «Обрыве». И с этого момента начался период уже нескрываемой вражды Гончарова к Тургеневу.

Но пока оставлю эту загадочную историю и вернусь к здоровью И. А. Гончарова. Кажется, что основное заболевание его развивалось исподволь лет с сорока. Еще отправляясь в кругосветное путешествие на фрегате «Паллада», И. А. Гончаров жаловался на частую и продолжительную головную боль, которая иногда отдавала в глаза. Во время путешествия головная боль не прекращалась, да вдобавок он перенес рожистое воспаление левой голени. Нет сомнения, что он страдал варикозной болезнью: писатель часто жаловался на «геморроиды», что точно указывает на венозную недостаточность. К этому располагал кабинетный, сидячий образ жизни.

В конце 1856 года Гончаров стал жаловаться на боль в области печени, желудка и кишечника. Он — безусловно, по рекомендации знакомых — обратился к известному петербургскому врачу, доктору медицины, который через девять лет стал лейб-хирургом царской семьи, Дмитрию Федоровичу Обломиевскому (1800 (1804) – 1865). Это был успешный врач, окончивший Медико-хирургическую академию с серебряной медалью, врач лейб-гвардии Финляндского полка, участник русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Служил штаб-лекарем лейб-гвардии Преображенского полка, затем Семеновского полка. С 1835 г. доктор медицины. Потом служил врачом в департаменте внешней торговли (там Гончаров и познакомился с ним). Затем стал старшим врачом I кадетского корпуса и лейб‑медиком великих князей. Был ярым приверженцем лечения на водах и гомеопатии. Обломиевский определил у И. А. Гончарова ожирение, воспаление печени, катар желудка и кишечника и рекомендовал лечение на одном из бальнеологических курортов Германии.

Гончаров отправился в Мариенбад (ныне Марианские Лазни) в мае 1857 года. Там его наблюдал местный доктор Франкл (Frankl). Лечение было вполне традиционным: минеральная вода, грязи и диета, а по сути — скудное питание: несколько ложек супа, маленькая котлета, половина цыпленка, «сильно тощего, как будто и он пил мариенбадскую воду», по саркастичному выражению Гончарова. Однако писатель полюбил заграничный комфорт и вежливое обхождение и стал ездить в Мариенбад регулярно, но потом сменил его на Киссинген. Тут его лечит местная знаменитость — доктор Дюруфа (Дируфа). Сначала доктор очаровал Гончарова, и он писал М. М. Стасюлевичу, что Дюруфа его «подробно обследовал, аускультировал и сказал, что… все обстоит благополучно, и обещал, что нервы… поправятся».

На самом деле беспокоили Гончарова не только «нервы». Уже тогда появлялись эпизоды головокружения, одышка, беспокоил избыточный вес. «Элегантный курортный врач» скоро перестал нравиться Гончарову, и для этого были основания. Сохранилась и такая характеристика доктора Дюруфы: «Я болен больше, нежели думают те, которые при встрече, видя, что я все толст, шагаю твердо, не шатаясь, ем, говорят: „да вы здоровы“, не подозревая, что я иногда готов в это время упасть от боли. Я вчера послал Дюруфу золотой и уволил его, потому что мне не нужно его вовсе для того, чтобы знать, сколько стаканов пить, во сколько градусов ванну брать — я это давно знаю, потому что воды здешние и Мариенбадские — одни и те же с небольшими оттенками. А мне нужно два получаса в неделю поговорить с ним наедине о том, как успокоить нервы, как укрепить их, что для этого нужно — Гастейн ли, море ли и т. п.? Поговорить тоже о катаре слизистой оболочки, которая мучает меня, о скрытом геморрое и т. д. Для этого нужно, чтоб он хоть раз в неделю, хоть два заглянул ко мне. А он наотрез объявил, что он посещает больных дам, что у него много больных на руках, все знатные лица. Я простился с ним и, если встретится надобность, возьму Вельша, которого хвалят и который, как все медики в Мариенбаде, посещает всех больных, полагая, вероятно, что для доктора учтивость и любезность перед дамами заменяется одинаково-равным долгом в отношении к больным обоего пола. Дюруфа же сказал, что я могу видеть его у источника, где его рвут на части и лезут к нему, как к доктору…, торгующему средствами привлечь любовь или отворотиться от нее, или же дома, где надо терять полчаса и ¾, ожидая очереди среди чающих движения воды. Но как я не располагаю долго оставаться здесь, то и постараюсь обойтись без доктора». Как видно, ни о каком особом уважении к доктору Дюруфе, о котором говорит В. Д. Розенберг (2009), речь не идет. Впрочем, это не помешало ему передать свой успешный бизнес сыну. В последний раз Гончаров ездил на европейский курорт в 1872 году.

На слабость зрения И. А. Гончаров начал жаловаться активно с 50-летнего возраста. 25 апреля 1865 г. он писал: «по вечерам глаза плохо видят»; 26 декабря 1866 г.: «Сам я боюсь за свои глаза и много читать не могу, особенно рукописей». В письме брату от 29 декабря 1867 г.: «...теперь почти ничего и ни к кому не пишу: глаза слабеют». Свой выход в отставку Гончаров объясняет, между прочим, тем, что «прочитал буквально глаза». В конце 70-х годов для него по этой причине делается уже очень трудным литературный труд. Посылая 4 марта 1878 г. материал для газеты «Голос», он добавляет: «Все святые видели с небес, что это мне стоило царапать с слепыми глазами». 10 февраля 1868 г. в письме к И. С. Тургеневу Гончаров писал: «Застои крови и особенно слабость глаз, все увеличивающаяся от чтения при огне (при освещении — Н. Л.), буквально выгнали меня из службы. Боязнь за глаза — серьезная боязнь, а служба моя вся состояла в чтении…» Гончаров, по должности цензора, прочитал за неполные три года (с 10 февраля 1856 до 31 декабря 1858) 38 248 страниц рукописей и 3369 листов печатных изданий. Кроме того, им было написано громадное количество всевозможных цензурных отзывов, многие из которых воспринимаются, за исключением чисто цензурных моментов, как произведения литературно-критической мысли. В условиях тогдашнего освещения это действительно было непосильной нагрузкой для его зрения.

Начиная с 1879 года И. А. Гончаров уже частично или полностью диктовал свои произведения: статью «Лучше поздно, чем никогда», очерк «Литературный вечер» (1880), «Заметки о личности Белинского» (1881), очерк «Из университетских воспоминаний» (1886), воспоминания «На родине», статью «Нарушение воли» и последние четыре очерка (1891). Творческий спад шел параллельно падению зрения. Ни о каком успехе речи уже не было. Да к тому же в обществе не забыли его службу в 1863–1867 гг. в Совете по делам книгопечатания (с июня 1863) и в Совете Главного управления по делам печати (с апреля 1865), а также в качестве «цензора цензоров», когда он курировал ряд периодических изданий. В литературных кругах служба Гончарова в цензуре с самого начала вызывала недоумение и неприязнь (характерны резко иронические заметки А. И. Герцена «Необыкновенная история о цензоре Гон-ча-ро из Ши-Пан-Ху» (1857)).

В начале 1880-х годов снижение зрения осложнилось у И. А. Гончарова «специальною болезнью правого глаза». В конце 1882 г. он «одним глазом совсем перестал видеть, в другом почувствовал боль». 14 января 1883 г. он сообщает: «Глазу моему не только не лучше, но еще хуже: я чувствую в нем ревматическую боль». В феврале того же года он страдает «сильной болезнью глаза» и не может собственноручно писать письма. Далее болезнь правого глаза постоянно прогрессировала. Притом, насколько можно видеть из писем И. А. Гончарова, лечившие его врачи «не всегда сходились если не в определении, то в методах лечения болезни».

В Петербурге его лечил Иван Христофорович (Иоганн Филипп Христоф) Магавли 1831–1899) — почетный лейб‑окулист с 1873 года и лейб-окулист с 1884 г. Он окончил Дерптский университет. С 1855 г. — ассистент терапевтической клиники в Дерпте, степень доктора медицины получил в 1856 г. Затем изучал медицину в Германии (в Вюрцбурге и Берлине), Австро-Венгрии (в Вене и Праге) и в Париже. С 1859 по 1878 г. был ординатором, а затем директором и главным врачом Санкт-Петербургской глазной больницы. Еще один врач Гончарова — Николай Иванович Тихомиров (1843–1913), доктор медицины, почетный лейб-окулист (1886), лейб‑окулист (1904), действительный тайный советник. Окончил Медико-хирургическую академию в 1865 году. В 1867 г. защитил докторскую диссертацию «О явлениях диффузии через живую роговую оболочку». Работал ассистентом глазного отделения Клинического военного госпиталя (с 1869 г.), врачом Троицкой общины сестер милосердия (с 1874 г.). С 1883 г. — окружной окулист Петербургского военного округа.

Болезнь правого глаза у Гончарова постоянно прогрессировала. Примечательно, что, как часто бывает, «пользовавшие его врачи не всегда сходились если не в определении, то в методах лечения его болезни». В Петербурге, как уже было сказано, его лечили Магавли и Тихомиров, а в Риге (летом 1883 и 1884 гг.) окулист Э. Мандельштам. «В Риге, — пишет Гончаров 14 июня 1883 г., — окулист сказал мне, что напрасно я не дал сделать операцию, что глаз мой теперь уже испорчен, зрачок прирос, и велел бросить всякие капли и промывать глаза теплой водой!» Опасность угрожала и левому глазу, который гноился и который также приходилось лечить. Ровно через девять месяцев, 14 марта 1884 г., он пишет: «Я утром кое-как… добрался до своего окулиста — и он обрек меня… на вечернее затворничество, что и исполняю... О другом глазе сегодня окулист дружески предложил мне вынуть его совсем (чтоб не болел никогда), а другой немного сократить, подрезав, дабы не гноился! Я взял среднее: не делать ни того, ни другого!»

Но такое индифферентное состояние продолжалось недолго. Правый глаз давал о себе знать... В июне того же 1884 г. И. А. Гончаров ушиб правый глаз пуговицей во время одевания. Ушиб прошел как будто без следа, но вскоре «глаз этот заболел острым воспалением». Этот период болезни, окончившийся потерей глаза, описан Гончаровым в письме от 6 июля 1884 г.: «Собственно у меня даже нет глаза: это какая-то масса кровавого цвета, покрытая слоем нагноения, — словом, нарыв на роговице, как будто кто-то жирно нахаркал! Это бы ничего, — но мне больно, больно, так что я ночи не сплю, часто просыпаюсь, иногда вскрикиваю от боли, отдающейся во лбу и в затылке. Рижский окулист, доктор Мандельштам, говорил, что это нарывание может продолжаться недели три, а потом глаз уменьшится, т. е. истратит жизненные соки, когда нарыв прорвется, и завянет, как цветок; тогда и боли будто бы никогда не будет: негде-де ей быть...»

Биограф пишет, что И. Х. Магавли предлагал И. А. Гончарову в Петербурге энуклеацию правого глаза, но писатель тогда на это не согласился. Э. Мандельштам нашел у Гончарова панофтальмит, но не считал, что только оперативным путем можно помочь больному, и предложил ему продолжать лечение «выжидательным способом». Писатель радостно согласился на это, и дело кончилось тем, что произошла атрофия глазного яблока, без всяких последствий для здорового глаза. В декабре 1884 г. И. А. Гончаров пишет о себе как о «кривом старике»… Позднее, по просьбе биографа, доктор В. В. Сиземский предположил, что можно «…панофтальмит поставить в связь с другими болезненными явлениями гончаровской конституции. Приливы крови к голове, страшно резкое влияние на самочувствие изменений барометрического давления, выступление красных пятен по лицу и эквивалент всему этому в психике — смена работоспособного настроения и жизнерадостного вдруг подавленным общим самочувствием, растерянностью какой-то, неспособностью по целым дням сесть за быстро подвигающуюся вперед работу — все это очень характерно для расстройств именно сосудистой системы и именно для расстройства в вазомоторной нервной системе. … При расстройстве этой системы (очень часто наблюдающемся у лиц, отягченных тяжелой наследственностью) и должно получиться неравномерное распределение крови по органам: при спазме в одном месте — обеднение кровью органа (если это мозг, то, соответственно, угнетение всех его энергий и функций), то рядом переполнение кровью (до резкой гиперемии, до красных пятен на коже), неспособность сосудистой системы приспособляться к барометрическому давлению и выравнивать кровенаполнение периферии и внутренних органов, при тех колебаниях давления, в которых все мы живем... При панофтальмите хотя поражаются процессом все ткани глаза, но наиболее заинтересованной является именно сосудистая оболочка глаза (очень часто именно с нее и начинается заболевание). Можно предполагать и здесь в глазу местный locus minoris resistentiа, вполне соответствующий общему месту меньшего сопротивления, т. е. сосудистую же систему, и это действительно и „подтвердилось” характером глазного заболевания».

В 1889 г. Гончаров лечился у известного окулиста профессора Э. А. Юнге. Эдуард Андреевич Юнге (1831–1898) в 1856 году окончил медицинский факультет Императорского Московского университета и отправился за границу в клинику глазных болезней профессора Альбрехта фон Грефе. Учился у Германа Гельмгольца и Рудольфа Вирхова. В 1860 году возвратился в Россию, получил степень доктора медицины и начал преподавать на кафедре офтальмологии в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, где основал клинику глазных болезней. В 1861 году был назначен профессором-консультантом глазных болезней в Санкт-Петербурге. В том же году побывал в Северной Африке (от Каира до Марокко), изучая глазные болезни. Успешно лечил катаракту у местных жителей. Был начальником первой в России и второй в мире кафедры офтальмологии — в Медико-хирургической (Военно-медицинской) академии (1860–1882). Создал школу офтальмологов. В момент обращения И. А. Гончарова Юнге был уже в отставке, но занимался частной практикой. Его назначения Гончарову, как и поставленный диагноз, неизвестны.

Как мы видим, снижение зрения началось у И. А. Гончарова еще в 50-60-х гг., прогрессировало и закончилось не просто слепотой, а полной потерей одного глаза и существенным снижением визуса у другого. Примечательно, никто не пишет о том, что И. А. Гончаров использовал черную повязку для отсутствующего глаза.

Проблемы И. А. Гончарова не ограничивались только глазами. Длительное время его беспокоила боль в руках и ногах. Особенно пугали неприятные ощущения в верхних конечностях: «что-то странное, правая рука вдруг стала неметь, будто по ней ходят мурашки, а потом немного отяжелела и стала не похожа на левую», — пишет он. И продолжает: «Я думал, не удар ли хочет прихлопнуть, что иногда бывает с толстяками… — но вчера немного стало полегче — и вот видите, как проворно царапаю пером! ... Даже не знаю, чем она заболела. Два доктора говорят разное: один находит тут какую-то связь с печенью (врет!), а другой, кажется, вернее, находит это нервическим припадком. Он ничего не велит делать, кроме растиранья холодной водой, и рекомендует купанье в море. Мне кажется, что это довольно острый ревматизм. Время от время бегают по руке муравьи, и есть тяжесть минутами, а потом как будто проходит. Это я приобрел в Мариенбадских теплых ваннах, к которым вообще не привык…» Позже он жалуется, что «муравьи не перестают бегать в руке, несмотря на муравьиный спирт, прописанный доктором». И в последующие годы он продолжает жаловаться на боль в руке, «особенно после сильного движения». В 1878 г. он писал: «Ревматизмы, подагризмы, нервизмы и т. п. изгоняются воздухом, движением и водой! Однако мой изм в руке противится и воздуху, и движению, и даже воде! Сегодня взял шестую ванну, а муравьи — ходят да ползают в руке, и иногда делается от них как будто горячо. Впрочем, это не часто бывает: раза два-три в день, и особенно когда я начинаю бултыхаться и плавать в воде. Вот я и обмелел в своих медицинских познаниях — и мой изм превращается для меня в какой-то х!»

Из собственного опыта знаю, как подобное онемение пугает больных, хотя чаще это проявление туннельных синдромов, особенно у женщин. Но с И. А. Гончаровым все обстояло куда хуже… В мае 1887 г. он писал: «...около меня ходит удар: то в ухо хлестнет, то приходится на улице опереться на стенку, чтоб от головокружения не упасть, — не то так ноги окоченеют. Я не боюсь собственно удара, т. е. решительного, наповал, но я боюсь его хвоста, боюсь ударов по частям, что может затянуться». Инсультом была поражена правая рука писателя, и в первое время после него Гончаров совершенно не мог писать, а затем писал медленно, с большим трудом выводя крупные, с изломанными линиями буквы.

23 июня 1889 г. Гончаров пишет о том, что лечащий врач «…говорит, что на воздухе — не только рука моя совсем окрепнет, но и сам я совсем поправлюсь. Рука моя действует исправно и теперь, но надо писать очень медленно, а мне не терпится»;6 сентября того же года: «Рука моя вовсе не поправляется, да я и не пробовал (писать — М. С.). За все лето написал одно письмо… и вместо 1/2 часа сидел часа полтора, так что лицо все покраснело и меня кинуло в жар». Наконец, уже в последний год своей жизни,27 июня 1891 г.: «У меня что-то в ноге случилось — должно быть, хочет отняться, вместе с рукой, и нога, т. е. вся правая половина». Но нога не отнялась, да и рука продолжала действовать почти до конца его жизни, хотя и плохо.

Но и это еще не все. В 1880-х годах, на восьмом десятке жизни, И. А. Гончаров стал жаловаться на боль в сердце и одышку. Летом 1882 г. он хвалит дачный воздух, от которого «нехотя поздоровеешь, несмотря даже на боль в сердце». И дальше: «Пожалуюсь на болезнь, т. е. на боль в сердце, иногда тупую, иногда острую, с некоторою одышкой, которую (боль) и прежде чувствовал, но очень редко, а теперь она стала чаще напоминать о себе. Я чувствую ее, особенно в непогоду, перед дождем, грозой, зимой перед снегом, а теперь при всякой перемене погоды, иногда после купанья, и довольно сильно. У меня был когда-то приятель, чувствовавший такую боль — и однажды он упал на улице и умер. Брат мой тоже умер от одышки. Я не знаю, что это, да и не забочусь очень: только когда боль станет очень чувствительна, я поморщусь и поглажу около сердца ладонью, а потом и забуду до новой боли!» В 1886 г.: «У меня что‑то сердце сжимает, иногда до нестерпимой боли, вчера особенно, отчасти и сегодня. Зимой это случается перед падением снега, а летом перед грозой, и вообще перед большими дождями». В 1889 г. к этому присоединилась еще и одышка, а 29 января 1890 года был«кратковременный припадок с потерей сознания».

Приписывая происхождение своих многочисленных болезней сидячей жизни, обусловившей собою застой кровообращения и полнокровие, И. А. Гончаров принимал меры к устранению самого источника этих болезней. Поэтому при крайнем воздержании в еде и напитках (он почти не употреблял вина) он очень много ходил. Если добавить сюда еще желчнокаменную болезнь и геморрой, то картина складывается впечатляющая.

Известно, что И. А. Гончаров обращался за помощью к доктору медицины симбирскому врачу Петру Авксентьевичу Музалевскому, но дольше всех его лечил петербургский врач Людвиг Самойлович Вагенгейм (1840–1884). Именно последний констатировал эпизод кратковременной потери сознания у Гончарова в начале 1889 г., после чего отмечалась плегия правой руки, а потом ее парез. Одно из последних описаний И. А. Гончарова, сделанное его современником, таково: «Передо мной был страшный Гончаров! Белый бумазейный халат, подпоясанный белой тесемкой; лицо — мертвец, волосы вылезли, зрячий глаз выцвел, щеки ввалились, рот от изнеможения открыт; особенно страшна была багровая яма, из которой вытек больной глаз; из ямы этой, точно из черепа, смотрела на меня черная тьма».

Неисправимый курильщик, И. А. Гончаров в конце жизни несколько раз перенес пневмонию. В последний раз он заболел пневмонией осенью 1891 г. 14 сентября у его постели состоялся консилиум, в котором участвовали доктор медицины Иван Осипович Данилович (1851–?), ординарный профессор Военно-медицинской академии Алексей Герасимович Полотебнов (1838–1907) и патолог и терапевт, профессор Военно‑медицинской академии Лев Васильевич Попов (1845–1906).

Алексей Полотебнов родился в 1838 году, воспитывался в Скопинском духовном училище и Рязанской духовной семинарии, откуда до перехода в богословский класс поступил в Медико-хирургическую академию в 1858 году. По окончании курса в академии (1864) был оставлен при ней ассистентом клиники профессора Боткина. В 1868 году был командирован за границу на два с половиной года, из которых два года работал в Вене, а остальное время провел в Париже. Еще до поездки за границу защитил в 1867 году диссертацию на степень доктора медицины « Склероз артериальной системы как причина последовательного страдания сердца». В начале 1871 года приват‑доцент кожных болезней, в 1876 году адъюнкт-профессор, с 1893 года ординарный профессор кожных болезней.

Лев Попов окончил Медико-хирургическую академию со званием лекаря в 1868 г., в 1872 г. посетил Берлин, где работал у Р. Вирхова и Л. Траубе, Париж (работал у Ж. Шарко) и Страсбург (у И. Гоппе-Зейлера и Ф. Реклингаузена). По возвращении в Санкт-Петербург стал в качестве доцента читать лекции в клинике С. П. Боткина (кафедра общей патологии и диагностики). Как врач лейб-гвардии Гренадерского полка, Л. В. Попов участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В 1881 г. был назначен ординарным профессором кафедры госпитальной терапевтической клиники Варшавского университета. В 1890 г. занял кафедру академической терапевтической клиники в Военно‑медицинской академии (после кончины С. П. Боткина). Был почетным лейб‑медиком и лейб-медиком семьи Николая II.

Смотрите, какие врачебные имена связаны с Гончаровым: несколько учеников офтальмологических гениев — А. фон Грефе и Г. фон Гельмгольца, два вышеназванных любимых ученика С. П. Боткина.

Теперь два слова о тех обстоятельствах, которые привлекали к личности И. А. Гончарова внимание психиатров. Это, прежде всего, его конфликт с И. С. Тургеневым. «Однажды, в бытность Тургенева в Петербурге, произошла случайная встреча обоих писателей на улице, — и Тургенев, страшно взволнованный, почти вбежал в квартиру (М. М. Стасюлевича — Н. Л.) с рассказом о диком нападении Гончарова. Заметив его на Невском, близ Конюшенной, Гончаров остановился и громко закричал ему: „вор, вор!” Тургенев быстро ушел, и Гончаров продолжал кричать ему вслед: „вор, вор!”, вызывая всеобщее недоумение прохожих. Злобное чувство его к Тургеневу имело в себе нечто болезненное. Когда Стасюлевич сообщил Гончарову о смерти Тургенева, он усомнился в верности этого известия и прибавил: „Притворяется”» (Л. Слонимский, 1911).

1) «говорить о психическом (душевном) заболевании Гончарова нет никаких оснований… Представленный материал свидетельствует о Гончарове, да и то с большой натяжкой, только как о психастенической личности; для более определенного диагноза нет достаточных оснований».

2) «И. А. Гончаров на протяжении многих лет, включая, разумеется, и время работы над „Необыкновенной историей”, страдал душевным заболеванием. Суть заболевания заключалась в медленно и постепенно развивавшемся как бы из „повышенной мнительности” — так называемом систематизированном бредовом расстройстве — бреде преследования». Об этом говорил и А. Г. Галачьян. Тут важен аспект, который отмечал Ч. Ломброзо — взгляд на две стороны проблемы душевной болезни художника: «одна — это тот высочайший творческий, этический, психологический подвиг, который совершает И. А. Гончаров, прорываясь сквозь путы болезни к высоте своего мастерства; другая — тот особый угол зрения, особая острота взгляда и чувственности переживания, которые связаны с нездоровьем и без которых мы знали бы творчество другого писателя, с другим „Обломовым”, другой „Обыкновенной историей” и другим „Обрывом“».

Вот, кстати, отзыв А. П. Чехова: «Его „Обломов” совсем неважная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип — это дань не по чину...» Примечательно, что И. А. Гончаров был членом-корреспондентом Академии Наук по отделению языка и словесности, а Чехов покинул ряды академиков в знак протеста. Видимо, мера тщеславия (как и таланта) была у них разная. Общим оставался только тяжкий недуг и врачебная беспомощность при нем…