Плохая экология, некачественная вода, неправильное питание часто негативно влияют на жизнь современного человека. Все это приводит к тому, что люди еще в достаточно молодом возрасте обращаются за помощью к медикам, в том числе и к стоматологам. И часто приходится идти к специалисту не только за пломбой, но уже за новыми зубами.

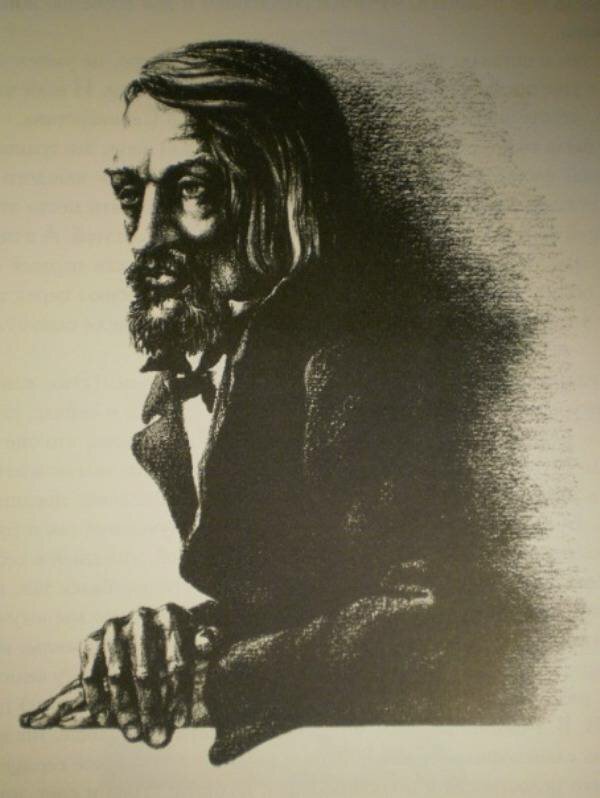

История болезни К. Н. Леонтьева

Леонтьев — выдающийся представитель великой контрреволюции XIX века, которая защищала: качество от количества; даровитое меньшинство от бездарного большинства; яркую мысль от серой массы; дух от материи; природу от техники; истину от рекламы и пропаганды; творческую свободу от плутократии и бюрократии; искусство от прессы.

Ю. П. Иваск

Он… остался одиноким, непонятым, никому не пригодившимся, интимным мыслителем и художником.

Н. А. Бердяев

Что бы ни делал человек в России, а все равно его жалко.

В. Максимов

Пророк — про рок, про свет — поэт,

Мне — нет судьбы и нет святилищ.

Мне просто места в мире нет.

Не жалуюсь. Уж так случилось.

В. Соснора

На имя Леонтьева, каюсь, я натолкнулся случайно. Увлекаясь Бердяевым, которого после 1991 года начали активно издавать, наткнулся на его очерк о К. Н. Леонтьеве, личность которого, безусловно, очень интересна. Самыми примечательными оказались два момента: Леонтьев-врач и Леонтьев-больной. Из последнего, наряду с другими обстоятельствами, вытекало, как известно, ощущение греховности, до конца не оставлявшее его. Ни Бердяев, ни Иваск, ни другие биографы ничего определенного по этому поводу не говорят. Воспоминания о Леонтьеве тоже оставляют больше вопросов или сознательно запутывают дело, когда утверждается, например, что к Богу Леонтьев пришел через… «капли Иноземцева» (В. Логинов, 2014). Но вот в 2006 г. вышла монография К. А. Жукова, где автор — не врач, а востоковед (!) — высказал предположение, которое многое объясняет. О. Д. Волкогонова в биографии Леонтьева, вышедшей в серии ЖЗЛ в 2013 году, элегантно обходит эту тему, предлагая оставить «ее подробности медицине». Однако тут, как и в биографии А. К. Толстого, многое покрыто «неизвестным мраком»: всю жизнь К. Н. Леонтьев жалуется на здоровье, в конце уже совсем тяжко страдает, а толком ничего не известно. Проявления болезни были многообразны и внешне никак не связаны, однако известно, что он панически боялся умереть от самого тяжелого осложнения именно этого недуга, но болезнь называл очень уклончиво. Не думаю все-таки, что она стала причиной трагической судьбы К. Н. Леонтьева, вернее, не она одна…

1. «Отец мой был из числа… легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей…»

Да, наверное, так и было, как и то, что «у матери его был характер не ласковый и не нежный, а суровый, сердитый и вспыльчивый» (Н. А. Бердяев, 2007). Но его-то личные жизненные метания: Дворянский полк, гимназия, Демидовский лицей, медицинский факультет Московского университета, бесконечная смена рода занятий и мест службы, калейдоскоп его «обширного и разнообразно пестрого творчества», от комедий до «Воспоминаний об архимандрите Макарии…» — разве все это свидетельствует об особом внимании и желании глубоко вникнуть в суть? Даже его отношение к вере, о чем он особенно любил рассуждать. Да и как помещик Леонтьев оказался несостоятелен, демонстрируя чисто дворянские классические качества: легкомыслие, кажущуюся деловитость и практичность, приводившую больше к убыткам. К этому обычно добавлялась любовь к лошадям, что у Леонтьева заменялось привычкой сорить деньгами, которая всю жизнь сочеталась с назойливым желанием иметь их, и чем больше, тем лучше. Но можно ли объяснить это особенностями характера или болезнью, наличие которой предполагает один из исследователей?

Из анамнеза можно извлечь только то, что он родился раньше срока, семимесячным, 13 января 1831 года. Роды протекали тяжело, ребенок родился очень слабым и, если бы не заботы тетки, вряд ли выжил бы. Отец Леонтьева Николай Борисович прожил 55 лет (1784–1839), мать Федосия Петровна Карабанова — 77 лет (1794–1871).

«Мальчиком он был женоподобным…» (О. Волкогонова, 2013), «…его воспитывали так по-женски, что он долго не знал, что значит ездить верхом» (М. В. Леонтьева, 2006). Бердяев и Иваск говорят о «муже-женственном» строении души Леонтьева. Кстати говоря, его мать была поразительно похожа на матушек И. С. Тургенева и М. Е. Салтыкова-Щедрина своей суровостью и вспыльчивостью, за провинности она порола своих детей без всякого милосердия!

В 1841 году Леонтьев поступил в Смоленскую гимназию, а осенью 1843 г. — в петербургский Дворянский полк, кадетом. Но в Питере он начал кашлять, а кашель тогда считался едва ли не облигатным симптомом чахотки, и летом 1844 г. его уволили из полка по болезни. Тринадцатилетний К. Леонтьев поступил в третий класс Калужской гимназии, в которой проучился пять лет. Проблем с учебой, кроме физики, у него не было, хотя и звезд с неба он не хватал. Уже в гимназии проявилась черта, которая много позже погубила Леонтьева — его влюбчивость, перешедшая в небрезгливый промискуитет.

В 1841 году Леонтьев поступил в Смоленскую гимназию, а осенью 1843 г. — в петербургский Дворянский полк, кадетом. Но в Питере он начал кашлять, а кашель тогда считался едва ли не облигатным симптомом чахотки, и летом 1844 г. его уволили из полка по болезни. Тринадцатилетний К. Леонтьев поступил в третий класс Калужской гимназии, в которой проучился пять лет. Проблем с учебой, кроме физики, у него не было, хотя и звезд с неба он не хватал. Уже в гимназии проявилась черта, которая много позже погубила Леонтьева — его влюбчивость, перешедшая в небрезгливый промискуитет.

Осенью 1849 года Леонтьев поступил в Демидовский лицей в Ярославле, но уже через два месяца оттуда ушел и подал документы на медицинский факультет Московского университета. Считается, что так решила мать: профессия врача, по ее мнению, должна была обеспечить Леонтьеву безбедное существование. Откуда она это взяла, непонятно. Еще при жизни Леонтьева выдающийся клиницист писал: «Русский врач, нередко бедняк, ищет по необходимости заработка…» (Н. В. Склифосовский, 1890). Дворян среди студентов-медиков можно было по пальцам пересчитать. На медицинский факультет шли поповичи (М. В. Яновский), потомки купеческих фамилий (С. П. Боткин), дети офицеров (И. В. Варвинский), мещане (Н. И. Варенуха), разночинцы, воспитанники сиротского дома, но прежде всего — дети церковного причта. Потом некоторые дослуживались, как Павлов, Боткин и Яновский, до генеральских чинов и приобретали право на потомственное дворянство, но «исходных» дворян среди российских врачей было меньшинство, хотя и такие встречались (как правило, из обедневших семей, «столбовых» же не было вовсе). Гениальный Д. Д. Плетнев происходил из потомственных (но небогатых) дворян. Правда, он очень сильно отличался от К. Леонтьева — прежде всего, способностями и целеустремленностью. Выходит, не в происхождении дело. Существовать безбедно мог лишь врач, который многого достиг, многое знал и умел. Прежде всего талантливый, а потому и известный! Но надо было много трудов положить, чтобы достичь этого. Вот в чем, мне кажется, дело.

2. «…я учился насильно медицине…»

К. Леонтьев был студентом двух самых известных московских профессоров того времени — Ф. И. Иноземцева и А. И. Овера. Биограф считает, что их характеристика, оставленная Леонтьевым, эстетична, «его больше интересовал вопрос, насколько они живописны, профессиональные их качества для него были вторичны…» (О. Волкогонова, 2013). Вот как оценивает К. Леонтьев А. И. Овера: «Овер просто мне не нравился; лично я не мог против него ничего иметь. У меня не было вовсе никаких с ним личных дел и сношений. Он совсем не знал меня, как не знал и большую часть студентов, которых он изредка только удостаивал чести прослушать его красноречивую лекцию на плохо им понятном латинском языке. Овер, говорю я, меня не знал; я его тоже, можно сказать, „игнорировал“. …По-моему, Овер был очень неприятен, чтобы не сказать более. Красота его была даже, я нахожу, несколько противная — французская, холодная, сухая, непривлекательная красота. … Вот какой был вид у Овера. Росту он был хорошего, плечист и складен; он был брюнет. Черты его были очень правильны, нос с умеренной и красивой горбинкой, лоб очень открытый, высокий и выразительный. Но над этим прекрасным, возвышенным челом был довольно противный, резко заметный парик (парик, особенно на человеке пожилом, — всегда несколько противная претензия). Говорят, будто бы из скупости он имел даже два парика — один будничный, а другой для праздников, разного цвета: я его видал только по будням, и потому не знаю, правда ли это. Цвет лица у Овера был… смугловатый, правильное лицо Овера как-то все лоснилось и блестело, как желтая медь. Живые выпуклые глаза его не имели в себе ни малейшей симпатичности; они сверкали сухой энергией — и больше ничего.

Он приезжал в нашу приготовительную клинику всегда в одном и том же неформенном коричневом фраке и высоком галстуке. Проходил быстро в свой кабинет и читал нам лекции очень редко.

…Крикливый, бранчливый, звонкий голос А. И. Овера, его несколько наглые манеры, его равнодушие к студентам, его обращение с ближайшими подчиненными, нередко очень грубое, — все это было таким контрастом с милой мрачностью и приятным органом Иноземцова, с его любовью и добротою к ученикам, с его мягкой и серьезной порядочностью!

Овер в своем модном коричневом фраке и при всей великосветскости своей был все-таки менее джентльмен, менее distingue (отличный (фр.)), чем Иноземцов в своем чиновничьем, доверху застегнутом синем вицмундире.

Овер был похож на храброго, распорядительного и злого зуавского полковника, на крикливого и смелого француза-parvenu (от фр. parvenu — «выскочка» — Н. Л.)» (К. Н. Леонтьев, 2002).

Александр Иванович Овер (1804–1864) был выходец из семьи французского эмигранта, заслуженный профессор терапевтической клиники и директор терапевтического отделения факультетской клиники Московского университета, инспектор московских больниц гражданского ведомства, гоф-медик, опытный хирург и талантливый анатом, «знаменитый московский практик и человек с большими дарованиями». В течение шести лет (1823–1829) он был в заграничной командировке (Париж, Страсбург, Лондон, Монпелье, Берлин), где слушал лекции Г. Дюпюитрена, Ж. Лисфранка, Ф. Бруссе, Г. Андраля и Р. Лаэннека. Овер хотел быть хирургом — в Москве стал сначала помощником профессора хирургической клиники А. А. Альфонского и читал курс оперативной хирургии (в ММХА он занимал терапевтическую кафедру). Он вполне овладел хирургическим мастерством и первым в Москве произвел перевязку сонной и подключичной артерий. Любопытно, что самый важный научный труд терапевта А. И. Овера — хирургический атлас, изданный в 1847–1852 гг. Он первым в России начал готовить анатомические муляжи. Был инициатором применения холодных ванн при «тифозной лихорадке». По отзывам современников, А. И. Овер был хорошим диагностом, хотя и не использовал перкуссии и аускультации.

Вообще, есть разброс суждений о нем. Приведем несколько отзывов. «Как профессор медицинской клиники, Овер… придерживался учения знаменитых представителей французской школы — Лаэннека, Бруссе, Крювелье, Андраля, Буйо и др.», — пишет историк медицины. «Первым из отечественных терапевтов, кто добился европейского признания, стал А. И. Овер». «Европейская слава пришла к Оверу после опубликования… атласа, основанного на материалах 20-летних клинико-анатомических сопоставлений,… отмеченного наградами во многих странах. Есть все основания называть его автора в числе основоположников клинико-анатомического направления в отечественной медицине» (В. И. Бородулин, 2008). Историки относят Овера к выдающимся диагностам, но при этом ссылаются лишь на знаменитый «харьковский эпизод»: при посещении университетской клиники он остановился у постели умирающего больного с неустановленным диагнозом и, внимательно посмотрев на него, воскликнул: «Hic pancreas laborat!» («Здесь поражена поджелудочная железа!»). При аутопсии у больного был выявлен рак головки поджелудочной железы. Диагноз был поставлен при осмотре на основании симптома «черной» желтухи и кахексии (А. Я. Губергриц, 1972).

«Александр Иванович Овер читал увлекательно. Показывал студентам применение холода при тифе и паров в Брайтовской болезни. В тифе применял обливания холодной водой со льдом. Он не любил кормить больных сильнодействующими лекарствами, а ограничивался невинными. У него была в городе огромная практика, особенно дамская, заставлявшая его иногда опаздывать в клинику. Уверяли, будто бы многие дамы приглашали Овера для того только, чтобы насладиться его лицезрением и послушать его» (Л. Ф. Змеев, 1890). «Врач, который угадывал болезни», — пишут историки медицины (А. М. Сточик, С. Н. Затравкин, 1996), но в то же время И. М. Сеченов вспоминал: «Существовавшему в те времена единственному способу (разумеется, кроме смотрения на языке и щупанья живота и пульса рукой) исследования больного, выстукиванию и выслушиванию груди, нас учили в этой клинике (клиника А. И. Овера) на словах, во время обхода, предоставляя нам упражняться в обоих искусствах самостоятельно, без всякого руководства» (И. М. Сеченов, 1952). Есть и еще более категоричное суждение: «…в то время как Шкода, критически пересматривая учение Лаэннека, разработал блестяще методы аускультации и перкуссии, когда в клинике Шенлейна начали широко вводить точные методы исследования: микроскопия, хим. анализ и пр., Овер в своей клинике не показывал студентам применения стетоскопа и плессиметра, вскользь только упомянув об этих методах на теоретических занятиях. При постели же больных Овер никогда не спрашивал студентов о применении аускультации и перкуссии к распознаванию грудных болезней. Все заменял тщательный опрос и осмотр больного, доведенный Овером до виртуозности. На клинических лекциях он приказывал больным раздеваться донага и заставлял вызываемого студента внимательно осматривать больного» (И. Д. Страшун, 1936).

А вот мнение Г. И. Сокольского — человека, лично знавшего Овера. Любопытно, что оно тоже «эстетическое»: «Овер от самой природы своей имел отменные качества. Физическое благообразие, открытая физиономия, прямая речь, приятная модуляция голоса без всякой натяжки — одни эти качества уже давали ему предпочтение со стороны больных и действовали на них обаяющим образом. Но то же обаяние… простиралось и на здоровых, скажу более — на самых начальников его…, которые, при желании встать в уровень с ним, никогда ему не противоречили и требования его по службе удовлетворяли беспрекословно. То же действие было и на врачей, собратий по ремеслу, которые при появлении Овера к больному отступали на второй план. Некоторые из них, может быть, не менее опытные и знающие, но удрученные со времен бурсы тяжелою ношей мудрости, не могли ни мыслить, ни действовать в подобие Оверу. Вот она — сила воспитания и школы». Г. И. Сокольский продолжает: «А. И. Овер… не рожден был, по-видимому, ни для профессуры, ни для литературных трудов, требующих усидчивости. Истинный талант его проявлялся при постели больных. Быстрый, сметливый взгляд на болезнь, без особенных мудрствований, и поэтому большею частию успешность лечения при весьма несложных лекарствах и даже совершенно никаких; обхождение с больными столь же простое и чрезвычайно натуральное, без спеси к низшим и без подобострастия к высшим, — вот редкие в наше время качества, которых я многократно был свидетелем! … При наплыве к нам с Запада стольких… врачебных теорий,… Овер не показал пристрастия ни к одной; он не блистал мудростью из прочитанной вчера книжки, не поддавался мечтаниям неопытных. Даже особенно любимые, преимущественные способы лечения трудно было заметить у покойного. Пусть это называют эклектизмом; в сущности, оно показывает ум, не ослепляющийся новизной школ и не доверяющий каждодневным их публикациям. К врачам… всегда был почтителен и радушен, что также способствовало обширной его известности в столице, решительно во всех ее направлениях и во всех слоях общества. Кажется, не было улицы, дома, где бы он не побывал; и сколько еще оставалось больных, его желавших и не получавших!» (В. И. Бородулин, В. Д. Тополянский, 2007). К «эстетической» характеристике Овера можно добавить один факт. Еще при жизни крайне тщеславный профессор построил себе усыпальницу в виде часовни, где был установлен белокаменный саркофаг, в крышку которого был позже вмонтирован выполненный с посмертной маски горельеф.

К. Н. Леонтьев оставил колоритное описание другой московской знаменитости — профессора Ф. И. Иноземцева (1802–1869), который «…был фигурой исключительно самобытной и популярной, можно сказать, легендарной… он окончил Харьковский университет в 1828 г. и был направлен в только что открывшийся Профессорский институт в Дерпте…» Примечательно, что историк относит Н. И. Пирогова, Г. И. Сокольского и В. А. Басова (как и Фрерихса, Траубе и Шкоду) к «лаэннековскому» типу ученых, а Иноземцева и Овера — нет. Ф. И. Иноземцев проходил стажировку у А. фон Грефе, И. Диффенбаха, И. Л. фон Шенлейна. С 1835 г. Иноземцев — профессор практической хирургии (хирургическая анатомия + теоретическая хирургия + учение о глазных болезнях и хирургическая клиника).Отмечается, что «у нас нет каких-либо свидетельств выдающегося оперативного мастерства профессора Иноземцева». Он старался оперировать как можно реже. Единственное реальное достижение — 1 февраля 1847 г. (на две недели раньше Пирогова!) он первым в России применил эфирный наркоз при удалении рака молочной железы. За четыре месяца провел под эфирным наркозом 42 операции. Доклады Ф. И. Иноземцева в основном касались терапевтической и инфекционной тематики. Ему принадлежит афоризм: «…лучшие хирурги всегда были и лучшие терапевты». Теоретик медицины, ранний «нервист», Иноземцев создал «узловато-нервную концепцию патогенеза болезней», «увлекался… переменными своими теориями… („спино-земцев“ стал „брюхо-земцевым“)». Его называли «фанатиком разного рода предположений», «русским Бруссе».

Блестящий педагог, лектор и воспитатель, «он покорял эрудицией и страстным и постоянным стремлением воспитать не только врача с развитым клиническим мышлением, но и врача-гражданина, нравственную личность» (В. И. Бородулин, В. Д. Тополянский, 2007). Задолго до учеников Захарьина по Москве сновали «иноземцевы молодцы», ассистировавшие ему во время приема больных (М. Я. Яровинский, 1997). Был он в числе инициаторов реформы клинического преподавания на медицинских факультетах (А. М. Сточик, М. А. Пальцев, С. Н. Затравкин, 2002), «считал необходимым расширить практические занятия со студентами в клинике у постели больного» (Г. В. Архангельский, 1959). Иноземцев был популярным частнопрактикующим врачом — лечил А. П. Ермолова, М. П. Погодина, М. С. Щепкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. М. Языкова и т. д.

В 1858 году Ф. И. Иноземцев основал «Московскую медицинскую газету» и «Общество русских врачей», в которое в 1861 году вступили С. П. Боткин и А. Я. Кожевников (В. И. Бородулин, 2008). «Сороковые годы подняли знамя русского врача, и оно оказалось в твердой и честной руке Ф. И. Иноземцева», — писал один из его учеников (С. А. Смирнов). Любопытно, что при этом Сокольский именовал его «харьковским пройдохой» и жаловался, что Иноземцев «страшно баламутит дела нашего факультета». Не слишком высоко оценивает Ф. И. Иноземцева другой историк медицины: «Небольшой вклад в русскую хирургию сделал… знаменитый профессор 40-х гг. Федор Иванович Иноземцев… При распознавании болезней он принимал во внимание как объективные признаки, так называемый анатомический экзамен, так и субъективные, патологический экзамен. Но в истории науки Иноземцев не оставил никакого следа, ибо стоял далеко не на уровне современных ему знаний и фанатично следовал устаревшим взглядам школы солидарной патологии. В 1863 г. он утверждал… о существовании в осевых цилиндрах нервов особой полости, по коей якобы течет по всему телу „нервная жидкость“, подобно тому, как кровь по сосудам. По его взглядам, с 40-х гг. XIX в. изменился совершенно характер болезней. Тогда как раньше болезни носили преимущественно воспалительный характер и требовали для борьбы с ними кровопусканий и слабительных, теперь, по мнению Иноземцева, в болезнях преобладают явления раздражения симпатической нервной системы, выражающиеся почти исключительно катарами желудка. Соответственно этой перемене требовались и иные лекарства (микстура из нашатыря с рвотным камнем). Ее давали всем хирургическим больным до операции для устранения нервного раздражения…, а также после операции для предотвращения этого раздражения. И такие взгляды развивал Иноземцев в то время, когда рядом с ним уже работали Дядьковский и Сокольский» (Л. Я. Скороходов, 2010).

К. Н. Леонтьев с иронией пишет, что «Иноземцов (sic! — Н. Л.), пожалуй, был скорее дурен собой, чем хорош, но его относительная некрасивость была лучше иной „писаной“ красоты».Примечательно, что Леонтьев подробно описал внешность Иноземцева, причем о лице выразился так: «приятно-некрасивое, и мыслящее, и полное тихого достоинства…» (К. Н. Леонтьев, 2002). «Иноземцов казался или добрым и вместе с тем энергическим русским барином, с удачной примесью азиатской крови и азиатской серьезности, или даже каким-то великодушным, задумчивым и благородным поэтом…» Вот об Иноземцеве как преподавателе Леонтьев не говорит почти ничего, лишь упоминает его веру в различные теории. Сказывалось, видимо, тогдашнее увлечение Леонтьева френологией и физиогномикой (ей-богу, лучше бы он, как С. П. Боткин, активно осваивал перкуссию и аускультацию!).

3. «Чувство клинической любознательности было во мне удовлетворено…»

К. Н. Леонтьев оставил характеристику еще одного своего преподавателя, который сейчас почти неизвестен.Корнелий Яковлевич Млодзеевский (Млодзиовский, 1818–1865) — профессор частной патологии и терапии Московского университета. Медицинское образование он начал получать в Виленской медико-хирургической академии, а оттуда через два года перешел в Московский университет. По окончании курса в 1846 году стал помощником ординатора терапевтической клиники А. И. Овера, в 1848 г. — ассистентом клиники. В 1849 г. стал адъюнкт‑профессором факультетской терапевтической клиники и «читал по-латыни курс приготовительной клиники (пропедевтики) и семиотики». В 1859 г. находился в заграничной командировке во Франции и Германии. В том же году был назначен экстраординарным профессором кафедры частной патологии и терапии, в 1863 г. стал ординарным профессором. Прекрасно владел французским, английским и немецким языками.

Примечательно, что в преподавании Млодзеевский использовал популярное в Европе руководство по внутренним болезням А. Рациборского (Adam Raciborski, 1809–1871) — «обширный и обстоятельный трактат по общей и частной диагностике с особенно подробной перкуссией и аускультацией». Название его — «Новое полное руководство по аускультации и перкуссии» («Nouveau manuel complet d'auscultation et de percussion», 1835). К. Я. Млодзеевский славился как хороший преподаватель, отличался «современностью, общесторонностью, основательностью, последовательностью и точностью». Историк пишет, что К. Я. Млодзеевский пользовался «самой лучшей репутацией и всеобщей любовью», все время отдавал университету и не в пример многим профессорам, в т. ч. и Оверу, частной практикой занимался только в свободное время, которого у него было немного (Н. М. Богданов, 1909).

К. Н. Леонтьев вспоминал о Млодзеевском: «Он читал нам в приготовительной клинике семиотику, т. е. науку о признаках болезней и об их распознавании, и потом показывал нам те же самые явления и признаки на действительных больных, лечившихся в клинике под его руководством. Он учил нас самому нужному в жизни — практическому врачебному эмпиризму; приучал нас подступать к больному, учил сразу и диагностике, и частной терапии (лечению)… Млодзеевский казался мне очень почтенным человеком, и я нахожу, что в малой клинике он был полезнее всех, полезнее даже самого Иноземцева. Он говорил все такие ясные, ощутительные вещи; у постели больных обращал наше внимание на такие частности, которые раз навсегда оставались в памяти. У меня до сих пор хранится маленькая переплетенная тетрадка, в которую я записывал одно время то, что он нам говорил о признаках: „о рвоте, пульсе, эвакуациях, о сердцебиении, о боли, жаре и ознобе, о кашле и бреде“. Просто и так хорошо. Мне кажется, что если бы собрать от разных студентов все то, что Млодзеевский говорил хотя бы, положим, за пять лет, и составить из этого маленькую книжку, то, право, можно бы приготовить по ней очень хорошего фельдшера или очень полезного деревенского эмпирика» (К. Н. Леонтьев, 2002). Однокашники С. П. Боткина оценивали Млодзеевского более сдержанно: «…клиника Овера лежала совсем на попечении его адъюнкта — К. Я. Млодзеевского, наставника не бойкого, узкого и до того отсталого, что он, например, с большим недоверием отзывался о постукивании и выслушивании и избегал их применять при исследовании больных…» (Н. А. Белоголовый, 1892).

Любопытно признание Леонтьева в том, что в восприятии Иноземцева, Овера и Млодзеевского он придерживался «…почти физиологического рода изображения, которое меня так сильно занимало именно в то время, когда я слушал лекции всех этих известных в Москве людей. Слушая иногда (примечательное признание — Н. Л.) очень внимательно (а иногда и нет) их клинические речи, я как-то успевал в то же время думать и о своем; поучаясь у них, внимая их словам, я следил за их телодвижениями, наблюдал их походку, взгляды глаз, интонацию голоса, изучал их лица и присматривался к форме их черепов». Его больше интересовала форма ушей Млодзеевского, чем то, чему он учил! Но при этом Леонтьев сделал одно меткое наблюдение: «В одаренном воображением молодом враче совмещаются два совершенно противоположных научных чувства. Их можно назвать: одно — чувством удовольствия клинического, прямо любознательности патолога, который, забывая в данную минуту и сострадание к человеку, и эстетические требования, и самую брезгливость, — веселится умственно разнообразием болезней, любопытными и тонкими оттенками припадков, самым видом внутренностей каких-нибудь, вынутых из трупа и обезображенных болезненным процессом. Другое… тоже своего рода научное чувство, или лучше назвать его естественно-эстетическим чувством, поддержанным и укрепленным рациональным идеалом науки. Представление здорового, бодрого, сильного, красивого и ловкого человека вообще чрезвычайно приятно воображению физиолога…» (К. Н. Леонтьев, 2002). Тут примечателен один момент: Леонтьев предполагает совмещение в одном человеке этих чувств, но у него самого явно доминировало второе! И это, кстати говоря, многое объясняет. В частности, мне кажется, что именно потому Леонтьев не только не стал выдающимся врачом, но и бросил медицину вообще. Болезнь всегда лишает человека бодрости, ловкости и силы, нередко делает его неприятным и неэстетичным, а иногда и вовсе отвратительным. Выражение «любовь к больному» суть оксюморон, что вытекает из рассуждений Леонтьева. Ведь дальше он говорит о том, что у больного был «отвратительный предсмертно-тифозный вид».

Леонтьеву очень не нравился Млодзеевский, и он говорит: «Бог с ними и с познаниями, и даже со славой ученого, если и у меня должно сделаться такое лицо…» Не о том думал Константин Николаевич на лекциях, нет, не о том…

Злую шутку сыграло с Леонтьевым и еще одно обстоятельство: он недоучился в университете один год в связи с началом Крымской войны. Легкомысленно посчитав, что пятый год, в течение которого изучают акушерство и женские болезни, ему не нужен, Леонтьев в 1854 г. досрочно получил диплом, сдал экзамен на лекаря и 20 июня высочайшим приказом был определен на службу батальонным лекарем Белевского егерского полка. С 1894 г. в таких случаях студентам четвертого и пятого курсов присваивалось звание «зауряд-военный врач».Что Леонтьев многое потерял, он и сам признавал: на пятом курсе хирургию преподавал А. И. Поль (1794–1864), госпитальную терапию — Осип (Иосиф) Васильевич Варвинский (1811–1878), патологическую анатомию — А. И. Полунин (1820–1888). Скоро Леонтьев стал госпитальным врачом (Керчь-Еникальский, Келечь-Мечетский, Феодосийский, Карасу-Базарский госпитали). Несколько месяцев он был врачом 65-го Донского казачьего полка.

4. «Первый раз у меня немного дрожала рука; а потом — нет»

Молодому врачу Леонтьеву сразу пришлось несладко. Я вспоминаю, что мне для начала (в 1978 г.) дали палату, где лежали девять больных (это была большая клиническая больница в Казани), и мне пришлось нелегко. А К. Н. Леонтьеву сразу дали более ста (!) разных больных. «Я решительно первые дни не знал, кто чем болен», — откровенно пишет он. Но дальше есть мысли куда любопытнее. «Главный доктор думал только о доходах своих и об отчетах, ведомостях». Леонтьев пишет о том, что главный врач заставлял его менять диагнозы умерших больных, чтобы не раздражать начальство. Вот и говори о российской славной медицине и точной статистике (до 1914 года) после этого! Леонтьев, правда, признавался, что доктора, которые окончили полный курс, были гораздо лучше него подготовлены и «лечили свободно и смело». Хотя иногда они «были до того бессовестны, что им хоть трава не расти». К чести Леонтьева надо сказать, что он прекрасно осознавал свою недостаточную подготовку и постарался сделать госпиталь своим пятым курсом, своей «практической клиникой».

Любопытно, что читал в это время начинающий врач Леонтьев: учебник по клинической медицине Габриеля Андраля (1797–1876), «Руководство к медицинской практике» Кристофа Вильгельма Гуфеланда (1762–1836), руководство по хирургии Августа Теодора Видаля де Касси (1803–1856), лекции профессора хирургии Василия Александровича Басова (1812–1879) и Владимира Егоровича Экка (1818–1875), профессора частной патологии и терапии Медико-хирургической академии. Он сам начал проводить вскрытия умерших, а потом и оперировать живых. «Первый раз у меня немного дрожала рука, а потом — нет». В первую зиму он сделал семь ампутаций, трое больных умерли. Кстати, Леонтьев не говорит, оперировал ли он с использованием наркоза, который уже применяли Иноземцев и Пирогов. Конечно, военный врач Леонтьев насмотрелся в Крыму многого, и смертей в том числе. Кроме боевой травмы, «люди сотнями гибли от тифа, лихорадки (тифа) и гангрены». В Карасу-Базарском госпитале, куда попал Леонтьев, из 14 врачей в строю оставались двое!

Судьба свела Леонтьева в Крыму с интересным человеком — Василием Владимировичем Лотиным (1833–1901), о котором он писал матери: «…общество наше оживилось много с приезда одного ординатора,… очень неглупого, знающего врачебное дело и веселого. С ним можно… не без удовольствия провести время; да и позаимствоваться от него можно многим; и я стараюсь по мере сил ловить случай узнавать что-нибудь новое». Кажется, что В. В. Лотин обладал всеми качествами, которых не хватало Леонтьеву. Скромное происхождение (из мещан Ярославской губернии) не помешало ему многого достичь. В. В. Лотин в 1849 году окончил Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую академию с серебряной медалью, был военным врачом в Крыму, служил врачом в Старой Руссе, потом во II сухопутном госпитале в Петербурге. Доктором медицины стал в 1859 году. Потом был командирован за границу, был врачом I сухопутного госпиталя в Петербурге и главным врачом госпиталя в Оренбурге, позже — инспектором военных медицинских округов и автором нескольких научных работ. Дослужился до чина тайного советника, что для врача было большим достижением (достаточно сказать, что Павлов, Боткин и Захарьин удостоились такой чести, а Остроумов умер действительным статским). Да, Лотин сумел достичь поставленной цели, хотя не был писателем и философом, да и умствованиями о судьбе России не имел времени заниматься!

Может, и стал бы Леонтьев настоящим врачом, но ему мешала его «философия»: «…раз убедившись, что я могу быть в самом деле врачом не хуже других, и управлять, и лечить — я успокоился, и любовные приключения казались мне гораздо серьезнее и поучительнее, чем иллюзия нашей военно-медицинской практики!» К этому добавилось его ощущение, что слишком научные, слишком точные, реальные приемы «вредили капризу вдохновения, искажали подробностями простоту широких взмахов кисти, ослабляли восторги и полет…»

После увольнения с военной службы поздней осенью 1857 г. Леонтьев вернулся в Москву. «Другие доктора возвращались с войны, нажившись от воровства и экономии; — я возвращался зимою, без денег, без вещей, без шубы, без крестов и чинов».

К. Леонтьев обратился к Ф. И. Иноземцеву, и тот предложил ему найти место врача в Москве (вообще, Леонтьев жил в трех столицах: Москве, Петербурге и Варшаве), но он предпочел деревню. Одним из доводов в пользу такого выбора было то обстоятельство, что он снова начал кашлять. Он писал матери: «…я предпочитаю 5 пуль одной капле крови из горла при кашле… при том состоянии здоровья, каково мое, я не должен ничего так бояться, как дурного образа жизни… особенно климата». Очевидно, что эпизоды кровохарканья у него уже были раньше. Кроме здоровья, постоянной жалобой Леонтьева было безденежье. Любопытно, что он выбирает удел сельского лекаря при своеобразном отношении к профессиональному статусу: «…к практической же медицине я все-таки остаюсь довольно хладнокровен… я еще больше убедился, какая разница любить и не любить свое ремесло; совсем не то и не те результаты».

В 1858 г. Леонтьев стал семейным врачом барона Розена, а 7 марта 1859 г. был определен врачом с правами государственной службы при имениях Арзамасского уезда. В 1860 г. по представлению Нижегородской врачебной управы он был произведен в титулярные советники. О его жизни в это время известно мало, но одна мысль прорвалась: оказывается, Леонтьев мечтал стать «генералом от медицины»! И еще одна черта в нем окончательно обозначилась: красота была для него синонимом силы и здоровья.

Небольшая врачебная практика не оставляла никаких надежд на «генеральство в медицине», и он решил оставить медицину и посвятить себя литературе. На этом закончилась история Леонтьева-врача и началась куда более печальная история Леонтьева-больного…

5. «Он предпочитал простых и наивных девушек образованным и светским…»

Внезапная женитьба Леонтьева в 1861 г. на Елизавете Политовой стала прологом к последовавшей затем серии несчастий. Один из биографов предположил, что Леонтьев осознал свою гомосексуальность и решил подавить ее, женившись (?!). По крайней мере, на это намекал в 1892 г. В. В. Розанов. Как бы то ни было, его брак был откровенным мезальянсом.

Внезапная женитьба Леонтьева в 1861 г. на Елизавете Политовой стала прологом к последовавшей затем серии несчастий. Один из биографов предположил, что Леонтьев осознал свою гомосексуальность и решил подавить ее, женившись (?!). По крайней мере, на это намекал в 1892 г. В. В. Розанов. Как бы то ни было, его брак был откровенным мезальянсом.

В 1863 году началась дипломатическая служба Леонтьева на Востоке. Это был уже прямой выход на болезнь… «На Востоке было у него большое количество серьезных увлечений и любовных похождений. Жену свою он по-своему любил, но изменял ей на каждом шагу. Туземки Ближнего Востока были для него большим соблазном». Вот какой совет дает будущий монах своему другу: «1) не откладывая, заведите себе любовницу, простенькую болгарку или гречанку; 2) ходите почаще в турецкие бани; 3)постарайтесь добыть турчанку, это не так уж трудно…» Сомнений нет, что он сам следовал этим советам. «Были у него и болгарки, и гречанки, и турчанки». Биограф пишет: «У К. Н. (Леонтьева — Н. Л.) была прирожденная склонность к многоженству, и он не видел никаких разумных оправданий моногамическому браку». Тут он следовал исламу, а не христианству, тут он совсем не был похож на славянофилов, «людей очень добродетельных и преданных идеалу семейственности». «Все было хорошо тогда; все весело! ... Я был тогда здоров и жаждал жизни…» (К. Н. Леонтьев, 2002). На самом деле именно тогда периодически у Леонтьева возникала непонятная лихорадка, которую, понятно, относили к тому, что «местность малярийная». Тут сразу возникает вопрос: или К. Н. Леонтьев действительно «недоучился», либо был «пофигистом», каких поискать.

Находясь в отпуске в Константинополе, он активно посещал тамошние дома «под красными фонарями», занимаясь небрезгливым промискуитетом. В те времена на Востоке никакого санитарного контроля за представительницами древнейшей профессии не было, да и что бы он дал? Причин венерических болезней еще не знали, лечили их варварски. Реальной профилактикой могло быть лишь строгое воздержание, сексуальное «пощение», так сказать. А вот на это силы воли у Леонтьева не было, греха он не боялся! Нравственный переворот (по его словам!) в нем произвела тоже болезнь, но иного происхождения…

В июле 1871 г. в Салониках К. Леонтьев «заболел сильным желудочным расстройством, которое он принял за холеру» (Н. А. Бердяев, 2007). Сам Леонтьев писал о «сильнейшем приступе холеры».

Учитель Леонтьева А. И. Овер был верным учеником М. Я. Мудрова, который еще в 1830 г. писал: «Холера есть весьма быстротечное, острое воспаление или флегмазия слизистой оболочки желудка и кишок, а потом и наружной оболочки оных; оттого сильный внутренний жар, нестерпимая боль, непрестанная рвота и понос; от сочувствия мозга и сердца пульс слабеет, силы упадают, происходят судороги в руках и ногах, поверхность тела холодеет и делается запор мочи» (М. Я. Мудров, 1830). Потом сюда добавился еще один мрачный штрих: «Жидкость, верхом и низом извергаемая, похожа на огуречный рассол, или на пасоку, обыкновенно отделяющуюся из выпущенной крови». Слово «холера» в то время заставляло испугаться самого мужественного человека. Все знают улицу К. Росси в Петербурге. Менее известно, что Карл Росси (Carlo di Giovanni Rossi, 1775–1849), как и многие другие представители бомонда того времени, погиб от холеры. И Леонтьев не мог не знать историю шести холерных эпидемий в Петербурге, которые возникли еще до того момента, как он стал врачом.

Тут только один вопрос возникает: насколько «классической» была картина «холеры» у Леонтьева? Как бы то ни было, он поверил в то, что это она, как и в то, что он обречен. Поверил, испугался и начал истово молиться Богоматери, обещая в случае выздоровления постричься в монахи. И свершилось чудо: он выздоровел! Тут, правда, есть маленькая деталь: не совсем еще веря в силу молитвы, он принял опиум. Надо помнить, что опиум, помимо всего прочего, эффективное противопоносное средство. Конечно, настоящую холеру им не вылечишь, но банальная диарея, безусловно, прекратится. Она и прекратилась! Леонтьев, однако, не сразу выполнил данное во время болезни обещание. «Не надо было обладать мудростью афонских старцев, чтобы видеть, сколь еще не подготовлен к монашеству человек, вчера только ездивший от француженки к тринадцатилетним одалискам и не представлявший себе ни одного дня без кофе и дорогих сигар. В монастырь его не взяли…»

6. «Я очень ослабел и заболел…»

С этого момента начинается череда непонятных недугов Леонтьева. В письмах он жалуется на бессонницу, мигрени, понос, рези в животе, раздражение мочевого пузыря (?), кашель и болезнь гортани, трещины и сыпь на ногах и руках, одышку и отеки. Кашель и боль в гортани, однако, не останавливали его от «злокачественного» курения сигар! Говорил он и о болезни спинного мозга, а в 1886 г. у него возник гнойный лимфангит правой руки и заражение крови (?). Считается, что несколько раз он был при смерти. Уже упомянутые мной исследователи (К. А. Жуков, 2006; О. Д. Волкогонова, 2013) напрямую связывают это с культом сладострастия Леонтьева, его открытым браком и многочисленными женщинами в его жизни. Он хоть и порицает себя, но говорит об этом уклончиво (да и письма изданы выборочно и с купюрами): «Заслуженное наказание за ужасную прежнюю жизнь! … И вот я после двух последних острых болезней, придя в себя наконец от жестоких и разнообразных страданий, до того нестерпимо возненавидел все свое прошедшее,… полубезбожное, блудное и гордое, самодовольное… Не смею даже и решительно молиться о полном исцелении, например, хоть главного недуга моего (сыпи и язв)…»

Конечно, современные биографы, обогащенные знаниями о недугах писателей того времени, могут делать далеко идущие выводы. Известен случай Н. А. Некрасова, который вел сексуально беспорядочную жизнь, заболел сифилисом, лечился, затем, начав терять голос, поехал к ведущим специалистам Европы — сифилидологу Филиппу Рикору и интернисту Иоганну фон Оппольцеру — для получения лечения по этому поводу. Позднее, когда у него появились симптомы другой, смертельной болезни (рак прямой кишки), С. П. Боткин, еще не зная о диагнозе, продолжал лечить Некрасова йодистым калием и ртутной мазью, т. е. думал о специфической природе страдания. Известен афоризм Боткина: «В каждом из нас немного сифилиса и татарина». Многие французские литераторы-сифилитики (Мюссе, Бодлер, Мопассан) — популярные персонажи Интернета. К тому же сифилис — это «болезнь-притворщик», и нет ни одного органа, который он бы она не могла поразить, тем более в то время. Вот тут как бы и просматривается намек именно на эту болезнь у К. Н. Леонтьева. Но есть два обстоятельства, позволяющие думать, что это не так.

В письме к В. В. Розанову (1891 г.) Леонтьев ссылается на «несколько неизлечимых и важных недугов, из которых один (сильное и неисправимое без весьма жестокой и опасной операции сужение мочевого канала) беспрестанно за последние года угрожает весьма лютой смертью (ischuria)». В следующем письме он поясняет Розанову: «Ischuria значит полное и решительное задержание мочи. Неправильное, трудное испускание называется dy(i?)suria. Disuria пренебреженная ведет к ischuria. Ischuria, если не прекратится никаким средством, влечет за собой скорую и крайне мучительную смерть: или от разрыва мочев. пузыря, излияния мочи в полость живота и острого, в высшей степени болезненного воспаления брюшины (peritonitis acutissima); или от заражения крови обратно всасывающеюся мочою (uremia); при этом бред, иногда бешеный, и т. д.» Это первый довод в пользу диагноза.

А вот и второй: в 1877 году К. Н. Леонтьев обратился к коллежскому советнику, члену Общества русских врачей в Москве доктору медицины, приват-доценту Московского университета Льву Спиридоновичу Медведеву (1830 (1834?) – 1902). Сын полковника Донского казачьего войска, Л. С. Медведев окончил воронежскую гимназию, затем в 1858 году — медицинский факультет Московского университета. Получил звание лекаря, акушера и оператора. В 1861 году стал доктором медицины и хирургии — диссертация «О физиологическом действии сонной дури Belladonna». Стажировался в европейских клиниках (в основном в Париже) по урологии. В 1870 г. — ординатор, в 1871–1879 гг. — приват-доцент урологической клиники, затем перешел в клинику Императорского Человеколюбивого общества. Автор нескольких научных работ, в т. ч. «Статистика камнесечения и камнедробления». Ясно, что к урологу и обращались пациенты с проблемами в этой щепетильной области. В 1875 г. Леонтьев писал: «...impotentia virilis, слава Богу, установилась прочно. Очень рад и считаю это благодатью Господней». Но к Медведеву Леонтьев обратился не по поводу импотенции, а из-за того, что ее вызвало!

В качестве товарища по несчастью у Леонтьева оказывается не Н. А. Некрасов, а Л. Н. Толстой. В дневнике за 1847 год (в самом начале) он пишет о том, что оказался в университетской клинике в Казани с некоей мучительной болезнью. Позже он смешно называет ее «гоанарея». Толстой месяц пробыл в клинике. После проведенного курса лечения его здоровье было «по обыкновению ни хорошо, ни плохо». Казалось, болезнь была «уничтожена» докторами, но Толстой продолжал еще долго мучиться от ее последствий. Его лечили препаратами ртути, неотвратимым следствием чего был ртутный стоматит. Из-за этого он не мог ничего есть две недели и «не мог спать ни одного часа». Эта болезнь обошлась Толстому во всех смыслах очень дорого… Но блудить он не перестал!

«Пять минут удовольствия и пять лет мучений»,— так цинично называют эту болезнь. Есть и другие названия: триппер (от нем. triefen — капать), по словарю В. И. Даля «перелой — муж. болезнь: истеченье семени или подобной по виду жидкости».М. Тер‑Грикуров (1859) в своей диссертации «О перелое мужчин» писал: «Перелой — есть обыкновенное воспаление слизистой оболочки мочеиспускательного канала, не имеющее ничего общего с сифилисом и не отличающееся ничем от воспаления прочих слизистых оболочек. Если воспалительные припадки с самого начала не были очень сильны, если перелой с самого начала имел характер торпидного воспаления, то почти с достоверностью можно предвидеть переход в упорный хронический перелой…» (Э. Е. Гуревич, 1964).

К. Н. Леонтьеву «повезло»: на его веку открыли возбудителя этой скверной болезни — «спутницы греха» (A. Neisser, 1879), а А. Дезорме (Antonin Jean Desormeaux, 1815–1894) и Й. Грюнфельд (Josef Grünfeld, 1840– 1910) изобрели цистоскоп. Одновременно доктора Джонстон, Бартлетт, Симонс, Рикор, Роже, Кроуфорд, Бенарио, Кенди, Рич, Корпут и Жане предложили первые (неэффективные, но мучительные) методы лечения. Они заключались в приеме внутрь копайского бальзама (в 1827 году сам А. С. Пушкин записал рецепт, куда входило это снадобье) и санталового масла и введении в мочеиспускательный канал нитрата серебра (ляписа), перманганата калия, протаргола. Использовали массаж уретры на буже и др. Рассказы «счастливцев», которым довелось испытать на себе введение протаргола уже в наше время, напоминают фильм ужасов! Но самое главное — во всех случаях исход лечения гонореи зависел от иммунной реактивности пациента, местного иммунитета его уретры и способности слизистой удалять гонококк (О. К. Шапошников, 1991). Во все времена гонококк так «пропахивал» слизистую уретры, что мало не казалось никому! Сейчас уже развеялись иллюзии, что «Сумамед» легко и быстро решил проблему триппера: гонококк утратил чувствительность к нему уже десять лет назад!

7. «Обыкновенное воспаление слизистой оболочки…»

Не думаю, что Леонтьева лечили по другим правилам, но также не подлежит сомнению, что процесс приобрел у него хроническое течение. Слабой оказалась иммунная реактивность Леонтьева и местный иммунитет его уретры. Отсюда и все проблемы.

Поначалу врачи воспринимали гонорею только как местный процесс, поражающий уретру. По мере развития урологии поняли, что у мужчин она влечет простатит и воспаление придатка яичка, у женщин — поражение органов малого таза. У тех и у других мог развиваться артрит, синовит и эндокардит. До появления антибиотиков это была серьезная болезнь: в 1920 году в США от осложнений гонореи умерло 665 человек. В те времена гонорею считали основной причиной импотенции. В силу своего исключительного упорства, важных и тяжелых последствий едва ли тогда гонорея много уступала сифилису. Уже после смерти К. Н. Леонтьева врачи стали описывать гонококковый сепсис, который протекал при тифозном состоянии обычно с ремитирующим (послабляющим) типом лихорадки (температура высокая, суточные колебания температуры превышают 1-2 °С, причем утренний минимум выше 37 °С), иногда по типу постоянной гипертермии, с увеличением селезенки и сыпью на коже в виде эритемы. Сыпь мола быть пятнистой, папулезной, узловатой и в виде пурпуры. Заболевание тянулось от трех до шести недель.

Вторая форма сепсиса — с метастатическими поражениями суставов и сердца — встречалась тогда наиболее часто. В периоде ничтожного обострения простатита или эпидидимита у больного появляется ощущение слабости, потеря аппетита, озноб и повышение температуры, постепенно, а иногда быстро усиливающиеся и дающие в совокупности картину тяжелого заболевания. Увеличивается селезенка, появляются боли в суставах, на коже — петехии, по мере развития ознобы становятся резче и сопровождаются резкими повышениями температуры, появляются поты, на коже иногда высыпает скарлатиноподобная или узловато-эритематозная сыпь. В одном или нескольких суставах появляется выпот, часто развивается тендовагинит, начинает развиваться эндокардит. Смертность при гонококковом сепсисе достигала 30–43 %. Исходным местом для развития этих сепсисов является тромбоз сосудов вблизи гонорейного поражения (предстательных вен, вен слизистой оболочки уретры и мочевого пузыря) (Н. К. Розенберг, 1934).

Вот загадочная лихорадка Леонтьева! Очень часто гонорея давала картину артрита с поражением многих суставов и позвоночника. Вот и боли в ногах и в спине, которыми мучился Леонтьев! Притом поражалась именно нижняя часть спины. От этой боли Леонтьева в Москве лечили фарадическим током — конечно, без эффекта. Болезненность в пятках, в сухожилиях запястья (гонококковый бурсит и синовит) — все это давала гонорея. На кисти и запястье это был гнойный синовит, и могли образоваться язвы, когда гной прорывался наружу: «…гнилостное заражение крови и воспаление лимфатических сосудов в правой руке, спасли, потом — самый жестокий и опасный бронхит с припадками удушья и, наконец, язвы жестокие на ладонях и подошвах в течение трех месяцев…» (К. Н. Леонтьев, 2002).

Эндокардит, перикардит, миозит, неврит и разнообразные кожные проявления, а еще ирит, который обострялся при каждом обострении хронической гонореи — все это «трипперный букет»! Инфекционный эндокардит в этих случаях мог на протяжении 20 лет болезни привести к формированию аортального порока сердца — в последние годы жизни Леонтьева как раз донимала одышка при незначительной нагрузке (в гостиницах он выбирал первый этаж, из-за одышки даже на второй было трудно подняться). «Главная трудность… в неимоверной слабости дыхания… ходить и поблизости задыхаюсь…» (К. Н. Леонтьев, 2002).

Одышка — классический признак недостаточности кровообращения, для развития ее у Леонтьева видимых и известных его современникам причин не было. Ну не сигары же! Младший современник Леонтьева выдающийся российский кардиолог ставил гонорею на третье место среди причин пороков сердца — после ревматизма и скарлатины (Д. Д. Плетнев, 1936). «…нет ни одной острой инфекции, которая не могла бы дать локализации в сердце, в частности в клапанном его аппарате…» Если ревматизм, тонзиллит и скарлатина поражали митральный клапан, то различные септицемии (и гонококковая!) чаще других вызывали изменения в аортальных клапанах (у 25 % тогда никакой инфекции не находили).

Но не за выяснением этого поехал Леонтьев к Л. С. Медведеву. Тут другая проблема была — стриктура уретры. Это стойкое сужение просвета мочеиспускательного канала на большем или меньшем протяжении в результате рубцового замещения тканей самой уретры или окружающей клетчатки (сифилис сужения уретры не дает). Тогда уже врачи знали, что сужения бывают, чаще множественные, в висячей или бульбозной части мочеиспускательного канала. Стриктуры уретры могут быть муфтообразными, воронкообразными, кольцевидными и спиральными (до 2–3 см) и редко могут занимать треть, половину или всю уретру. Просвет сужения различен. Выше сужения — расширение, где развивается уретрит, периуретрит, камни мочеиспускательного канала, мочевые свищи на промежности или на мошонке. Вначале пациент еще ничего не знает, а потом замечает изменение толщины струи мочи и ее формы, уменьшение силы, увеличение продолжительности и частоты мочеиспускания. Степень сужения определялась по силе струи, локализация — по форме струи. Если сужение было в передней части, струя была тонкая, но сильная, в задней — широкая, но вялая. При большой протяженности сужения струя слабая, падает отвесно, иногда каплями. Третий период сужения — больной напрягает пресс при мочеиспускании и принимает необычное положение («складывается пополам»). Позже развивалась парадоксальная ишурия, о которой говорил Леонтьев, хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь.

Лечили стриктуру бужированием, позже делали уретротомию. Рецидивы после таких операций и в наше время развиваются у 8–10 % оперированных (Н. А. Лопаткин, 1978). Парадоксальность заключается в том, что больной не в состоянии самостоятельно мочиться (ischuria), но в то же время моча постоянно выделяется по каплям, независимо от воли больного, т. е. наряду с задержкой развивается одновременно недержание. Врачи во времена Леонтьева называли это «течением мочи через край пузыря» (über fliessen der Blasе). Потом возникали изменения в пузыре, атония мочеточников и лоханок, азотемия. У больных развивалась мочевая интоксикация (А. В. Айвазян, 1957). «…моча идет не струей, а в виде поливалки,… падает у ног и пачкает ботинки, чем уже стала уретра, тем хуже…» (С. Д. Голигорский, 1956). «Сложная операция», о которой Леонтьев писал Розанову, — уретротомия. В те времена уже было обезболивание кокаином и эфирный наркоз.

Самым ранним методом лечения стриктур уретры было бужирование уретры, т. е. использование прямого или изогнутого стержня из твердого материала (дерево, позднее — металл) для введения в мочеиспускательный канал и расширения места сужения путем растягивания рубцовой ткани стриктуры. Вначале, при коротких и свежих стриктурах, промежутки между бужированием были более длительными (от нескольких месяцев до года). С течением времени повторные бужирования уретры приводили к образованию еще более грубых рубцов, увеличению протяженности стриктуры. А это, в свою очередь, требовало более частой и более сложной процедуры бужирования.

Уже во времена Леонтьева появилась слепая уретротомия. Суть этой операции сводилась к тому, что к стриктуре через мочеиспускательный канал подводился специальный очень тонкий металлический нож (уретротом), с помощью которого при его выведении из уретры стриктура рассекалась в нескольких местах, после чего в уретру устанавливался постоянный катетер на две-три недели. Образовавшийся рубец, по представлению врачей, часто не оправдывавшемуся, должен был «растянуть» суженное место. Понятно, что шансов умереть от осложнений в таких случаях было много…

И представить страшно: много лет по нескольку раз в день К. Н. Леонтьев вынужден был, стиснув зубы, проклинать себя за грехи молодости! Достаточно вспомнить описание жутких мук подобного больного, сделанное гениальным хирургом (Н. И. Пирогов, 1950), чтобы понять ситуацию. Отсюда желание Леонтьева «умереть не слишком мучительной болезнью — это сильно, да и то с постоянной оговоркой: если это не безусловно нужно для окончательного искупления грехов. А иначе остается молить Бога только о том, чтобы предсмертные страдания не довели до ропота!» Вышло, в общем, по его заклинанию: К. Н. Леонтьев умер не от «мочекровия», которого так страшился и к которому все, кажется, шло, а от пневмонии. Племянница Леонтьева говорила, что в последние дни его лечил постоянный врач (имя не называлось), вызванный из Москвы. Клинический диагноз крупозной пневмонии (если это была она) врачи умели ставить еще со времен Лаэннека. Можно лишь предположить, что ее течение осложнялось у Леонтьева сердечной недостаточностью…

Есть еще одно важное обстоятельство медицинского толка. Психиатр полагает, что в молодости со своей уединенностью, беспричинной меланхолией и ипохондрией К. Леонтьев демонстрировал черты шизоидной личности, пока в 40 лет не перенес истинный шизофреноподобный приступ, который кардинально изменил его личность. Потом возникла парадоксальная оригинальность его убеждений и появились безумные афоризмы в его переписке. Это, возможно, свидетельствовало о патологически измененном, но не ущербном процессе мышления, что и обрекло все его творчество на неуспех и неудачу. Потому и такими непонятными казались его идеи (А. В. Шувалов, 2004).

Даже время не расставило все по местам, поэтому так много толкователей творчества Леонтьева в наши дни. Его идеи, какими бы справедливыми они ни были, разбились о два обстоятельства: 17 февраля 1917 года и 22 августа 1991 г. Россия как империя развалилась на части, и уже бесповоротно. Вот парадокс: столько у нас было оригинальных мыслителей и умных людей, указывавших правильные направления, а живем всех веселее!

Мнений и суждений (pro et contra) о К. Н. Леонтьеве множество, но особенно примечательно одно: «Он был демоничен. Он стал демоном вместо ангела. „Безнравственность“ его относится, совершенно очевидно, только к любви к разгулу, к „страстям“, к „эротике“ особенно. Но, если не ошибаюсь, этим грешил и А. С. Пушкин, коего никто „безнравственным“ не считает. Дело — бывалое, дело — мирское. „Ну что же, все от Адама с Евой“. Вообще следовало бы раз и навсегда и относительно всех на свете людей выкинуть эротику и страсти из категории моральных оценок человека. Есть птицы постные, а есть птицы скоромные. Что делать, если в Леонтьеве жила вкусная индейка, притом которую люди не скушали („мои огненные страсти“, „доходящие до сатанизма“, — писал он выразительно), и это совершенно точно очерчивает линию его „грехов“, по-моему — не-грехов. Сказано же в Апокалипсисе, и сказано благословляюще: „Будет Древо Жизни приносить плоды двенадцать раз в год“. Едва ли это говорится только о яблоках и вишнях. „Плод Древа Жизни“ и есть плод Древа Жизни, во всем его неисчерпаемом обилии, многообразии, бесконечности» (Ю. Говоруха-Отрок, 1991). Вот такое «отпущение грехов»! Но еще лучше сказал В. В. Розанов о Леонтьеве: «Он ужасно неталантливо родился; родился не для счастья»...

Н. Ларинский, 2016